728x90

원시한글 가림토 문자를 아시나요?

https://band.us/band/59634353/post/6614

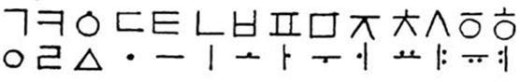

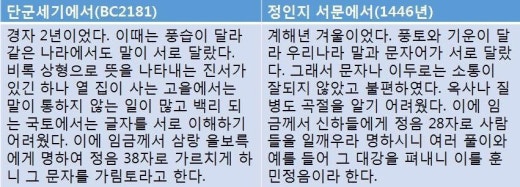

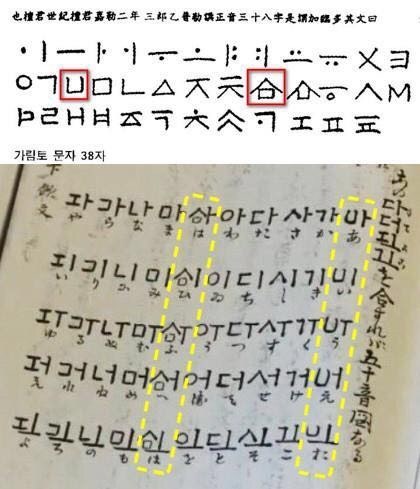

BCE 2181년에 고조선 3세 가륵단군은 삼랑 을보륵에게 명하여 정음38자를 만들게 하였다(단군세기,태백일사 소도경전본훈)

https://band.us/band/59634353/post/6614

BCE 2181년에 고조선 3세 가륵단군은 삼랑 을보륵에게 명하여 정음38자를 만들게 하였다(단군세기,태백일사 소도경전본훈)

이로써 고조선의 새로운 문자 가림토가 탄생하였습니다.

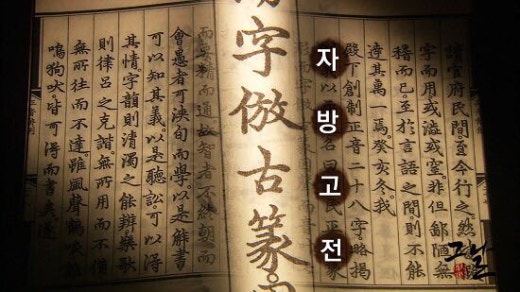

“이달에 임금께서 언문 28자를 지으시니 그 글자는 고전을 모방하였다“

조선4대왕 세종은 가림토 글자의 모습을 모방하여 훈민정음을 창제하였습니다.

◆◆ 정음 38자 → 훈민정음 28자 → 한글 24자 ◆◆

그러면 이에 대해서 좀더 자세히 알아보도록 하겠습니다.

▶‘가림토’는 원래 산수가림다(珊修加臨多)라고 하였다. 신채호의 <조선상고사>에는 산수가림다(珊加臨多)로 나오고『심딩전서』의「단서대강」에는 산수가림다(刪修加臨多)로 기록되어 있다.

◆◆자방고전(字倣古篆)의 비밀 : 옛 글자를 모방하였다

☞☞세종실록 제102권 세종25년(1443년) 음력 12월 30일 그믐조 “이 달에 임금이 몸소 언문 28자를 지었는데 그 글자는 옛 전자를 모방하였고 초성 중성 종성으로 나누어 합한 연후에야 글자를 이룬다…이것을 훈민정음이라 이른다.” <是月上親製諺文 二十八字其字倣古篆>

☞☞정인지 훈민정음 해례 서문(세종 28년 1446년 반포 당시), “계해 겨울에 우리 전하께서 정음 28를 창제하시어 예의를 들어 보이시고 훈민정음이라 하셨는데 상형하여 만들되 글자는 고전(옛 글자)에서 모방한 것이다.”→ 정인지 서문 <象形而字倣古篆>

☞☞세종 26년 2월 20일에 집현전 부제학 최만리의 상소문에도 <字形雖倣古之篆文用音合字盡反於古>라 하여 글자의 형태가 비록 옛 전문을 모방하고 글자가 합해져서 소리를 낸다고 하였습니다

「설혹 말하기를 '언문은 모두 옛 글자를 본뜬 것이고 새 글자가 아니라' 하지만, 글자의 형상은 비록 옛날의 전문(篆文)을 모방하였을지라도 음을 쓰고 글자를 합하는 것은 모두 옛 것에 반대되니 실은 근거한 데가 없습니다. 儻曰諺文皆本古字, 非新字也, 則字形雖倣古之篆文, 用音合字, 盡反於古, 實無所據」

☞☞신경준은 『언서운해』에서 “동방에 옛적에 통속으로 사용하던 문자가 있었으나 그 수가 불비하고 그 형태가 무법하여 제대로 말이 못되어 일반적으로 쓰이지 못하였는데 우리 세종 임금께서 훈민정음은 만드셨도다”라고 했습니다.

▶세종이 참고한 옛글자는 무엇인가?

정작 한글을 창제한 당사자인 세종대왕은 솔직히 “옛 글자를 참고했다”고 말했습니다. 신경준이 지은 <훈민정음 운해>(1750년)에는 우리 나라에는 “예로부터 사용하던 속용문자가 있었다”고 하였으니, 한문 외에도 민간에서 사용되던 문자가 있었음을 알 수 있습니다. 그렇다면 백성을 위해서 언어를 연구했던 세종대왕이 세간에서 사용되던 이런 문자들를 참고하였을 것임은 의심의 여지가 없습니다. 이는 최만리의 반대상소문을 통해서도 확인할 수 있습니다. 한자 사용에 전혀 문제가 없었던 양반계급에 속한 최만리는 언문을 왜 새로 만드냐며, 하물며 옛 글자와 똑같은 것을 왜 다시 만들 필요가 있냐고 세종대왕에게 따지고 있었던 것입니다.

요컨대 우리 민족에게는 한글이 창제되기 이전부터 옛 글자가 사용되어 오고 있었다는 것인데요 그렇다면 ‘옛글’이나 ‘속용문자’라는 것은 무엇이었을까요?

▶옛 전자 모방이란 단군때의 ‘가림토’ (반재원 국학박사, 훈민정음연구소장)

세종이 눈병이 나서 청주의 냉천으로 요양을 떠나면서도 훈민정음 자료를 한보따리 챙겨 떠난 사실을 보더라도 얼마나 한글 창제에 몰두하고 있었는가를 알 수 있다. 이것은 자신의 연구물이 아니고서는 가질 수 없는 애착이다. 책이나 논문을 써본 사람이라면 그 심정을 공감하고도 남음이 있을 것이다.

그럼에도 불구하고 일부에서 훈민정음 창제가 세종의 작품이 아니라고 주장하는 근거는 다음과 같다.

바로 <세종실록> 103권과 <훈민정음 해례본> 61쪽의 정인지 서문에 ‘글자는 옛 전자를 모방했다(자방고전字倣古篆)’라는 문구 때문이다. 그동안 ‘고전’을 한자의 옛 서체나 범어라고 주장하는 경우가 대부분이었으나 필자는 여기에 나오는 ‘전문(篆文)’이나 ‘고전(古篆)’이나 최만리가 말한 ‘전자(篆字)’가 모두 단군 때의 ‘가림토’를 일컫는 것으로 본다.

왜냐하면 ‘토착(吐着)’이라는 문구 때문이다. 세종의 둘째 딸인 정의공주 유사에 “세종이 방언이 문자와 서로 통하지 못함을 안타깝게 여겨 변음(變音)과 토착(吐着)을 여러 대군에게 풀어보게 하였으나 아무도 풀지 못하였다. 그래서 출가한 정의공주에게 보냈는데 곧 풀어 바쳤다. 이에 세종이 크게 기뻐하면서 칭찬하고 큰 상을 내렸다”라는 내용이 있다.

그렇다면 여기에 나오는 ‘변음’과 ‘토착’이란 무엇을 뜻하는 것일까? 변음은 정음과 반대되는 말로 사투리를 뜻하는 것으로 보인다. 그렇다면 토착은 무엇일까? 그 당시 대군들은 아무도 ‘토착’을 풀지 못하였는데 오직 공주만 홀로 풀어 바쳤다는 내용으로 보아 ‘단군 때의 가림토’가 그때까지 여인네들에게 전해져 내려왔던 것으로 볼 수 있다. 토착(吐着)의 ‘토(吐)’는 분명 가림토(加臨吐)의 ‘토(吐)’와 연관이 있을 것으로 보이기 때문이다. 정의공주로부터 가림토의 이치를 응용하였기 때문에 토착 즉 ‘가림토’를 ‘전자(篆字)’로 보아 해례본에도 옛 전자를 모방했다라고 기록한 것으로 보인다.

▶글자꼴 이외에는 세종의 독창적 창제

실록 세종25년(1443) 「시월 초 임금께서 친히 말글 이십팔 자를 만드셨다 十月上親製言文二十八字」라 하여 손수 만드셨다(親製)를 분명히 밝히고 있습니다. 정인지의 훈민정음 해례본 서문에서「우리 전하께서 정음 28자를 창제하셨다 我殿下創制正音二十八字」라고 하여 세종이「처음 만드셨다(創制)」했고 또 세종어제(世宗御製)라 하여 세종이 직접 만들었음을 분명히 밝히고 있습니다.

직접 만드셨다고 하는데 이는 무엇을 말함일까요?

☞(반재원 국학박사, 훈민정음연구소장) 단군세기에 기록되어 있는 3세 가륵 단군 때 삼랑 을보륵이 만들었다는 가림토문을 보면 훈민정음 중성의 11자가 다 들어있다. 그런데 <훈민정음 해례본> 정인지 서문에는 ‘전대의 것을 본받은 바 없이 자연에서 이루었다(무소조술無所祖述 성어자연成於自然)’라고 했는데 이 내용은 또 무엇이란 말인가? 이것은 앞의 ‘자방고전’의 뜻과 서로 배치되는 말이다.

이에 필자는 앞의 ‘자방고전’이라는 뜻은 글자의 꼴을 가림토문에서 많이 취한 것이라는 의미로 보며 ‘무소조술 성어자연’이라는 문구는 글자의 모양 이외에 한글의 천 인 지의 원리, 초 중 종성의 조합방법, 발성기관을 형상화한 것, 글자의 가획방법, 그리고 동양천문도의 28별자리에 이론적인 바탕을 두고 만든 것 등은 모두 세종의 독창적인 이론이라는 뜻으로 풀어 아무런 무리가 없다고 본다.

☞(이형모 재외동포신문 발행인) 옛 글자를 모방했는데 왜 ‘훈민정음 창제’라고 할까? 훈민정음보다 3627년 앞서서 만들어진 ‘가림토정음’은 글자는 남았으나 그 음가는 아는 사람이 없다. ‘발음기관이 움직이는 모양을 연구하여’ 정음 28자의 자체를 선택하고 음가를 부여한 것은 세종대왕이고 그래서 ‘새로운 문자의 창제’인 것이다.

▶단군세기의 저자 행촌이암의 손자 이원과 세종대왕 (이형모 재외동포신문 발행인,역사연구가)

고려 공민왕 12년(1363년) 10월 3일, 전년에 수문하시중으로 은퇴한 ‘이암’은 ‘단군세기’를 집필하고 이듬해 5월 5일 세상을 떠났다. 이암의 4남 이강의 외아들인 ‘이원’은 태종 치세에 우의정으로 세자의 스승이 되고, 세종 즉위 다음날 다시 우의정으로 제수되고 그 다음날 세종은 이원을 보내어 종묘에 ‘즉위신고’를 한다.

그런데 이암의 ‘단군세기’에는 ‘3세 단군 가륵 때에 경자 2년(BC2181년) 삼랑 을보륵에게 명하여 정음 38자를 짓게 하고 이를 가림토라 하였다.’고 기록하고 있다. 가림토와 훈민정음의 자모를 비교하면, 훈민정음의 28자모는 가림토 38자모에서 ‘ㄷ,ㅌ’을 제외한 모든 글자가 같은 모양이다. ‘옛 글자’는 가림토인 것이다.

세종 7년에 ‘세종대왕은 평양에 단군사당을 짓게 했다.’ 유교국가의 임금인 세종에게 ‘단군왕검이 국조’라는 확신이 생긴 경위는 무엇일까? 조부 ‘이암’이 집필한 ‘단군세기’를 우의정 이원이 임금에게 바친 것이 분명하다. 그리고 같은 책에서 ‘가림토’를 보고 훈민정음 연구에 활용한 것으로 보인다.

▶깁시습 : 훈민정음 28자는 징심록에서 근본을 취했다"

나이 5세에 세종대왕께 불려가 시험을 받고 비단까지 하사받은 조선조 신동이자 천재이며 도인이었던 청한자 김시습은 《징심록 추기》에서 이렇게 증언하고 있다.

‘세종대왕께서 은근히 영해 박씨(寧海朴氏) 집안 문중(門中)을 두루 구제하셨다. 또 박혁거세왕 능묘를 세우고, 종가(宗家)와 차가(次家) 두 집에 명하여 서울 성균관 옆으로 이거하게 하고, 장로(長老)를 편전(便殿)에 입시(入侍)토록 명하여 은고(恩顧)를 심중하게 하셨다. 그리고 차가(次家)의 후예 박창령공(朴昌齡公) 부자(父子)를 불러 등용하였으니, 때에 나는 이웃에 있어 종사(宗嗣)의 가문(家門)에서 수업하였다. 세종대왕께서 박제상공의 후예를 은근히 대우하심은 당연한 바가 있었으며, 하물며 훈민정음 28자의 근본을 《징심록(澄心錄)》에서 취본하셨음에랴!’

청한자 김시습은 세종대왕께서 훈민정음 28자의 근본을 《징심록》에서 취본하셨다고 하였다

《징심록(澄心錄)》은 신라시대 눌지왕 시절의 충신인 대아찬 박제상(朴堤上)[363~419]이 살아 생전에 지은 선가서(仙家書)이다. 가문 대대로 전해 내려오는 비서(秘書)들과 보문전(寶文殿) 태학사(太學士)로 재직할 때 열람한 자료들을 종합하여 저술한 역사 선가서(仙家書)로, 총 3교(敎) 15지(誌)로 구성되어 있다.

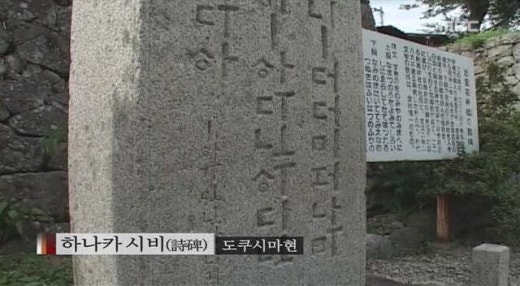

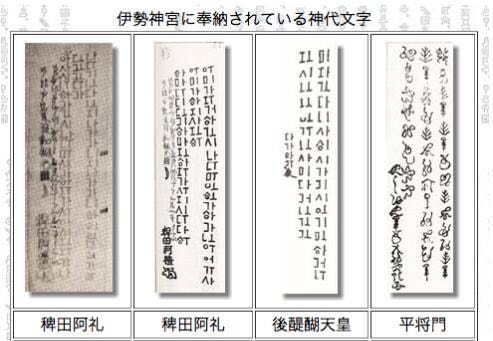

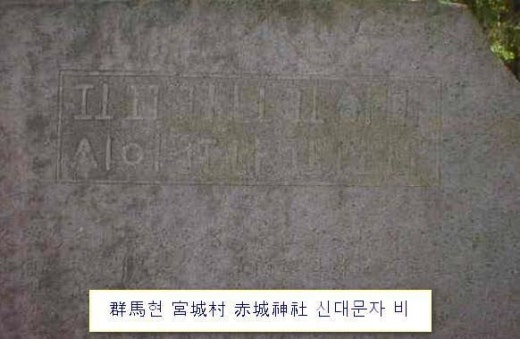

◆◆가림토를 닮은 일본의 문자 신대문자

일본에는 한글을 닮은 고문자가 대마도의 아히루 가문에서 전해져왔기 때문에 아히루 문자라고 하며 신들이 쓰던 문자라 해서 신대문자라고 합니다. 신대문자는 지금도 일본 대마도 이즈하라 대마역사 민속자료관과 일본의 국조신인 천조대신을 모신 이세신궁 등에 보관되어 있습니다.

▶신대문자에 대한 학계의 평가

약 200년 전 일본 국학자인 히라다 아쓰다네가 당시 조선의 훈민정음을 바탕으로 신대문자를 날조했다는 것이 우리 학계의 정설이라고 주장합니다.

<인터뷰> 김문길(부산외대 명예교수) : "가타가나,히라가나는 일본 국민정서에 맞지 않는 글이다, 이 글을 버리고 조선 글이 훌륭하니까, 세종대왕의 글을 그대로 가르치려니 낯부끄럽고 그래서 변형시키서 만든 거죠.“

신대문자의 경우도 전부 조작한 거라고 최근 다큐에서 퉁치고 말았습니다. 그러나 실제로는 신대문자의 경우에도 오래된 문자들이 많습니다. 모든 신대문자가 위조라고 말할 수 없다는 것이죠.

▶훈민정음보다 오래된 신대문자의 경우

훈민정음보다 빠른 신대문자에 경우에는 훈민정음을 본땄다는 말이 전혀 설명이 되지 않습니다. 그건 가림토가 아니면 설명이 불가능합니다

실제로 일본의 오향청언(吾鄕淸彦 고쿄 기요히코)이란 학자 등도 일본 이세신궁에 소장된 708년의 신대문자의 유물을 증거로 들면서 "일본의 신대문자가 조선으로 건너가 훈민정음을 낳게 하였다."고 주장하였다. 그러나 환단고기가 세상에 나오고 그것을 연구한 결과, 자신의 "일본의 아히루 문자가 조선 훈민정음의 뿌리다."는 주장을 철회하고 신대문자의 원형인 원시한글이 환단고기에 수록되어 있다."고 인정했다. - 홍윤기 교수 -

▶일본 신대문자가 훈민정음이 아니라 가림토인 이유 (송호국 선생)

신대문자라고 하는 글자에는 세종대왕의 훈민정음에 있지 아니하는 글자가 있는데, 이는 가림토라고 볼 수 밖에 없는 글자가 된다.

1. ㅅ아래 ㅇ

발음은 [ㅎ]이 되는데, ㅅ아래 ㅇ 모양이 ㅎ의 변형이 아니라 ㅅ아래 ㅇ의 합자로서 발음이 처음에는 ㅅㅇ가 되어 짧은 ㅅ과 ㅇ의 연속적인 발음이 되며, 이는 ㅅㅎ 발음과 유사하게 되고 결국 [ㅇㅇ]와도 유사한 발음이 된다.

훈민정음에는 ㅎ이라는 별도의 글자가 있으나, 가림토에는 ㅎ이 없고 여린 ㅎ이 되는 ㅡ아래 ㅇ의 글자가 있다. 한편, 가림토 38자에는 ㅅ아래 ㄷ과 ㅅ아래 ㅁ이 있는데, 일본의 신대문자에서 ㅅ아래 ㅇ은 이러한 가림토에 있는 ㅅ아래 ㄷ이나 ㅅ아래 ㅁ의 형태를 본따 만든 글자로 볼 수있다.

이 ㅅ아래 ㅇ의 글자가 신대문자가 훈민정음이 아니라 가림토임을 알 수 있는 결정적인 근거가 될 수 있다.

2. ㅂ이라는 글자를 쓰지 않는다

일본 신대문자에는 ㅂ이라는 글자가 보이지 않는다. 세종대왕의 훈민정음28자에는 분명히 ㅂ이라는 글자가 있다.그러나 가림토38자에는 ㅂ이라는 글자모양은 없으며, ㅂ소리를 나타낸 글자는 ㅐ가 되고 ㅃ을 나타낸 글자는 ㅒ가 된다. ㅐ의 반은 u와 유사하게 되는데, 실제로 명도전 상에는 u와 ㅐ가 나타나는 바, 아

마도 u는 ㅐ의 반소리 즉 약한 ㅂ소리로 보이고 ㅐ는 보통소리 ㅂ으로 보인다.

일본말에서 ㅂ소리는 ㅎ소리가 변음되어 나타난다. 즉 ㅂ소리로 시작되는 소리는 없으며 ㅎ소리가 유성음화 되는 방법으로 ㅂ소리가 나타난다.

신대문자에서 ㅂ이라는 글자를 쓰지 않는 것을 가지고, 반드시 훈민정음을 따른 것이 아니고 가림토 글자를 따른 것이라고 단정하는 것에는 무리가 있다.

한편, 일본 이세신궁 신경과 호은신사 비문에 나타나는 u라는 글자는 주물기법상 ㅇ을 ㅁ과 구분하기 위하여 위를 튼 u으로 나타낸 것으로 보이기도 하나, 특히 호은신사의 비문에는 ㅇ과 함께 쓰이고 있어 ㅇ의 반음이 되는 반자음 [w]의 발음을 나타내는 것으로 보인다. u라는 글자는 가림토38자에는 ㄷ이 되는 위로 트인 ㄷ이 있으나 u는 없고, 명도전 등에서 가림토38자 외의 글자로 사용되고 있는 것으

로 보아, 그 음가는 아마도 [v]나 [w]인 것으로 보인다. 이점에선 일본 신대문자는 가림토를 따른 것이 된다.

3. 중모음 ㅑ, ㅛ, ㅠ 등의 표기법

신대문자에서는 ㅑ, ㅛ, ㅠ를 위아래 선이 짧은 工을 반모음으로 사용하여 ㅏ, ㅗ, ㅜ를 합자해서 만들고 있다.

세종대왕 훈민정음 28자와 가림토38자에 공통적으로 중모음이 되는 ㅑ, ㅕ, ㅛ, ㅠ가 있는데, 특히 가림토 글자를 새긴 소위 명도전에는 중모음이 명백히 나타난 것이 없고 ㅏ, ㅓ, ㅗ, ㅜ ,十, 二 등의 형태로 나타난다.

신대문자에서 중모음 표기를 工[y]을 사용한 것은 세종대왕 훈민정음 표기법을 따른 것이 아니라 이전의 가림토 글자에서 주로 사용되던 단모음 앞에 ㅣ의 반음이 되는 ㅣ의 2등분이라는 의미에서 아래위에 二를 나누어 쓰게 된 것이 된다.

▶가림다와 가림토로 다르게 표현된 까닭 (송호국 선생)

단군세기 - 가림토

태백일사 - 가림다

만약 사서를 조작했다면 한가지로 동일하게 표현했을 것이다.단군세기나 태백일사가 위서가 아니라는 증거는 물론 신지문자나 가림토가 원시한글 이었다는 증거까지 나온다. 그 이유는 여기서 관과하지 못할 것은 '가림토'의 '土'와 '가림다'의 '多'의 다른 표현이다. 이는 대쪽같고 비교 분석을 좋아하는 십일당 주인 이맥 같은분이 무조건 자기 선조 행촌 이암선생의 단군세기를 배척 하거나 무조건 베꼈을 리가 만무하고 토(土)를 다(多)로 잘못 기록 했을리도 없다.

그러므로 이는 행촌 이암이 참고한 '가림토' 라는 기록 이외에 십일당 주인 이맥이 참고한 '가림다' 라는 기록이 또 있었다는 이야기이며 그렇다면 어느것이 옳은가 하는 문제인데 단적으로 말하면 이는 같은 말이고 여기서 우리 글자의 창제 과정과 우리말을 한문으로 표현하는 과정을 엿볼 수 있다

우리말의 뿌리나 우리말이 한자로 표기되는 과정을 행촌선생 이암이나 십일당주인 이맥이 연구했을리가 만무하니 단군세기의 가림토나 태백일사의 가림다는 각자가 각기 다르게 전해 내려오는 기록들을 그저 그대로 인용했으리라는 것이다.

따라서 이 '토'와 '다' 하나만 가지고도 우리 문자 생성시기, 그리고 우리글이 한자에 밀리는 경위를 추정할수 있고 따라서 단군세기나 태백일사는 물론 환단고기 까지 간혹 가필은 있을망정 위서는 아니라는 증거가 된다. 즉 이런 말이 위서가의 작품 이라면 가림다건 가림토건 한 가지로 표현했을 것이다.

▶가람토의 토土와 가림다의 다多는 같은 말.

환단고기에서 ‘가림다加臨多’를 달리 ‘가림토加臨土’라 하였고, 삼국사기에서는 ‘다물多勿’을 일러‘고구려의 말에 옛 영토를 회복하는 것을 다물이라 하는 고로 이름 지어진 것이다. 麗語謂復舊土爲多勿故以名焉’이라 하였으니, ‘다多’는 곧 ‘토土’다.

총정리 : 가림토가 존재했다는 근거

- 단군세기 가림토, 태백일사 가림다, 신채호 산수가림다

- 자방고전: 훈민정음은 옛 글자를 모방했다고 문헌에 기록 되어있다

- 세종 때 우의정 이원은 단군세기 저자의 손자 :단군세기를 세종에게 전했을 가능성,그안에 기록된 가림토를 보았을 가능성(- 세종 때 단군사당을 짓고 단군을 중요시함)

- 세종의 딸 정의공주가 푼 토착과 가림토의 토의 상관성

- 신대문자는 훈민정음이 아니라 가림토를 본땀. 신대문자 모두가 위조는 아님. ㅅ아래 ㅇ / 신대문자와 가림토는 ㅂ이 없다. 훈민정음은 있음 /u자 등

- 가림토 문자 분석 : 된소리 표현 방식

- 가림토 문자 분석 : 천부경 천일지일인일의 순서 배열방식

** 결론 : 3세 가륵단군조 당시의 가림토 38자에서 훈민정음 28자가 나왔습니다. 가림토 38자의 형상에 생명을 불어넣은 것이 세종대왕의 훈민정음 창제작업입니다. 가림토가 있었다고 해서 세종대왕의 한글 창제의 위대성이 낮아지는 것이 아닙니다. 또한 단군조선의 홍익인간,문명발전을 위한 노력 또한 되새길 수 있는 것입니다