상고시대의 제천문화

인류문화의 원형이며 한민족의 하나님 신앙을 보여주는 대표적 의례이자 문화행사인 천제. 수천년을 내려온 천제문화의 시작은 언제부터였을까요.

5,900년전 환국의 정통을 계승한 환웅천황은 신시에 도읍을 정하고 나라이름을 배달이라 하고 삼신상제님께 천제를 올렸습니다. 환국과 배달국의 신교를 계승한 단군왕검도 백성들과 함께 삼신상제님께 천제를 올리며 조선의 개국을 고하였습니다.

하지만 수천년에 걸친 이웃나라의 침략과 역사왜곡, 그리고 우리 자신의 무지와 무관심으로 인해, 지금 한국인은 한민족 문화의 원형이 무엇인지, 계승해야 할 참 가치가 무엇인지 알지 못합니다. STB스페셜 이번 시간은 한민족과 인류문화의 원형인 제천문화를 통해 진정한 한문화, 한류의 원류가 무엇인지 생각해봅니다. - STB

제천문화의 뿌리는 하늘 인식

제천문화의 뿌리는 하늘 인식에서부터 비롯됩니다. 하늘을 어떻게 개념화하고 인식하는가 하는 사실을 모르고 하늘에 제사지내는 일은 있을 수 없죠. 하늘인식의 뿌리는 환웅시대부터 찾아야 한다고 생각합니다. 우리는 역사의 뿌리를 좀더 고대 태초의 시간으로 끌어올릴 필요가 있습니다.

기존 사학계에서 쓰는 시대구분의 상투성을 극복해야 제천문화의 뿌리를 제대로 이해할 수 있습니다. 물론 국가중심으로 시대구분을 하는 것이 바람직한데, 오늘 주제에 따라 제천과 하늘을 나타내는 데는 환웅이라는 말이 더 적절해서 인물 중심으로 환웅시대라고 말씀을 드립니다.

사관이 따로 있고 역사해석 있는 것이 아닙니다. 사료와 사관이 서로 변증법적인 관계 속에서 사료에서 사관이 나오고 사관이 있어야 또 사료가 제대로 해석된다고 생각합니다. 이런 논리로 봤을 때 우리나라 사료는 도외시하고 다른 나라 사료로 마련된 역사이론을 사관으로 가져와 역사를 보는 것은 우리 역사 이해의 올바른 길에 이를 수 없습니다. 우리 민족의 시조는 물론이고 민족 국가의 출발점도 단군조선이 아니라 그 이전에 환웅의 신시고국시대로 거슬러 올라가야 한다고 봅니다.

환웅시대의 세계관

하늘에 대한 인식이라는 것은 제천 양식에만 있는 것이 아니라 그 시대의 문화와 역사, 세계관을 아울러 이해해야 합니다. 뿐만 아니라 그 역사적 전통이 후대까지 지속되었습니다. 그러한 지속의 원류, 뿌리에 해당되는 세계관을 두 가지로 이야기한다면 하나는 사상적으로 홍익인간이념이고 또 하나는 종교문화적으로 천신신앙, 또는 제천문화다. 이렇게 볼 수 있습니다. 홍익인간과 제천문화는 서로 소통합니다. 인간세상을 널리 이롭게 하는 것과 하늘을 숭배하는 것이 서로 다른 것이 아니라 유기적으로 통합돼 있다 하는 점이 오늘 논지의 핵심입니다.

환웅시대는 정치적으로 말하면 천황시대이고, 국가적으로 말하면 신시고국(국호에 따르면)이고, 종교적으로 말하면 천신신앙시대이며, 사상적으로는 홍익인간이념을 추구하던 시대이고, 사회적으로 말하면 정착생활하는 공동체 시대, 그리고 문화적으로는 농경문화 중심의 재세이화 시대입니다. 따라서 천신신앙, 제천문화는 천손강림, 홍익인간 이념, 재세이화 등 환웅천황께서 다스린 360여사의 여러 가지 맥락을 함께 봐야 제대로 이해할 수 있는 것입니다.

우주=천天=환桓=해(태양) 삼국유사의 표기에 의하면, 한자말 표기와 우리말 표기를 함께 해두었습니다. 환인+천제, 환웅+천황, 이렇게 해놨습니다. 환인이나 환웅은 우리말 표기죠. 환하다 또는 ‘밝다’라는 뜻이죠. 그러니까 한자 천(天)과 환(桓)은 서로 일치되는 개념입니다. 환한 것이 하늘이죠. 더 구체적으로 말하면 해입니다. 환하다는 것은 빛이 밝다는 뜻도 있고 전망이 무한대로 탁 틔어 있다는 공간적인 의미도 있습니다. 따라서 우주는 환하다. 하늘이 곧 우주고, 우주의 중심 상징을 이룬 것이 해입니다. 이것이 오늘 제가 말하려는 중요한 포인트입니다.

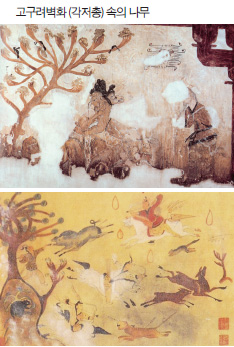

환桓에서 단檀으로 그런데 환인, 환 웅시대에 이어서 단군이 등장합니다. 이때부터는 환 자 계열에서 단 자 계열로 바뀝니다. 천제와 천황에서 왕검으로 바뀝니다. 세상의 왕이라는 것은 천의 개념 곧 해하고 좀 다르게 단 자로 나타냈습니다. 박달나무 단 자를 써서 밝을 단, 박달 임금, 이렇게 이야기합니다. 가령 해의 밝음과 일반적인 빛의 밝음은 다릅니다. 해는 불덩어리잖아요. 볕이 있습니다. 해는 햇빛, 햇볕, 햇살, 이렇게 말하는데, 달은 밝지만 달볕이라는 말이 없어요. 그냥 달빛밖에 없어요. 우리가 불볕더위라 말할 때 불볕이 뜨거운 햇볕을 말합니다. 불(火)과 해(太陽)는 서로 통한다는 것이죠. 그런 의미에서 해는 하늘이고 달은 땅이 아닌가. 아사달, 양달, 윤달 이런 말 속의 달이란 땅, 흙덩어리죠. 해와 달리, 지상세계를 우리말 수준에서 구분해 표현한 것이 아닌가 하는 생각을 합니다.

하늘=해→하나님=조물주 그런데 잘 아시는 것처럼, 해라는 것은 달하고는 완전히 다른 것입니다. 해는 볕에너지를 통해 모든 존재 자체를 있게 할뿐만 아니라 해가 없으면 달도 아무 소용 없어요. 있을 수가 없습니다. 모든 존재는 해로부터 비롯되었고 모든 생명은 해로부터 태어나고 생육됩니다. 그러니까 해는 뭡니까? 하나님이자 조물주고 어떤 의미에서 창조주입니다.

그러니까 환웅천황은 해를 상징하며, 환웅천황이 이 땅에 내려와서 신시를 연 것은 하늘에서 해가 태백산 신단수 아래로 강림한 것과 같습니다. 그렇다면 신시는 무엇인가? 당연히 나라이름이죠. 왕이 있으면 나라가 있고 나라가 있으면 왕이 있는 법인데, 환웅을 천황이라고 했는데 나라가 없었겠습니까.

환웅은 천황=천신=천자, 신시는 신국(신정국가)

하늘에서 내려온 해모수가 세운 나라 부여가, 고구려 이전에 이미 있어 해모수와 주몽이 서로 연결관계에 있습니다. 또 박혁거세 이전에 하늘에서 내려온 육부 촌장이 있어요. 육부촌장과 박혁거세의 신라, 이 둘이 세트(set)를 이룹니다. 이와 같이 하늘에서 내려온 천황의 신시와 지상에서 태어난 단군의 왕검조선은 하나의 세트를 이룹니다. 이 신화체계가 아주 일관되게 지속되고 있다는 것을 생각해봐야 합니다.

환웅천황은 혈연적 계보로 말하면 신통神統이죠, 천자입니다. 천자는 정치적인 칭호로 말하면 천황이고 종교적인 존재로 말하면 천신입니다. 환웅은 신시고국의 천황이자 하늘 천제의 아들인 천자이며 종교적으로 말하면 천신입니다. 천황, 천신, 천자가 다스리는 나라는 천국이죠. 그러나 하늘나라의 천국이 아니라 지상에 세운 나라이기 때문에 신국입니다, 신정국가죠. 천을 환으로 환원시키면 환국, 환웅이라는 환한 주체가 다스린 나라, 환국이다.‘ 한’민족,‘ 한’국의 명칭이 이미 여기에 내재되어 있는 것입니다. 천황이자 해를 상징하는 왕이 다스린 백성들은, 당연히 하늘을 섬기고 해를 하나님으로 숭배하지 않을 수 없는 겁니다.

태백산=크게밝은산, 신단수=신밝은나무 환웅천황이 내려온 곳 태백산 신단수. 태백산은 지리적으로는 높은 산을 뜻하지만 개념적으로는 크게 밝은산, 밝산이죠. 밝은 것이 붉은 것이고, 최대로 밝은 것이 흰색입니다. 그러니까 백산은 곧 밝산이죠. 신단수라고 하는 것은 신 밝은 산. 신은 곧 해이니까 해 밝은 산, 또는 해뜨는 산, 해가 하늘에서 내려온 해 내림 산, 이렇게 이야기할 수 있습니다. 그러므로 태백산 신단수라고 하는 것은 이 땅의 지상세계, 인간세계와 천상세계를 서로 소통하는 공간이었다.

▶태백산 신단수는 하늘과 땅을 잇는 매개 공간, 하느님과 인간의 소통공간으로서 신 내림과 신의 현현이 이뤄지는 제의 공간이자 신정국가의 정치적 성소라 할 수 있다.

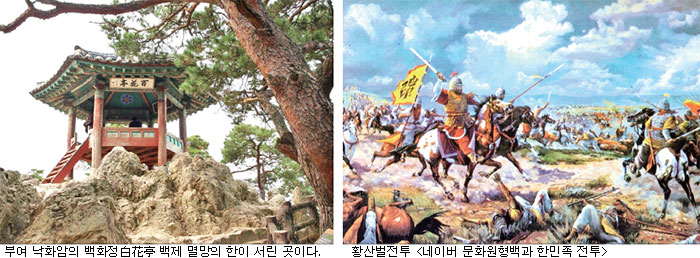

해모수=해모습, 혁거세=붉은해 그런데 왜 신시라고 했을까. 신단수 밑이니까 신수라고 해도 될텐데. 이런 문제들을 더 따져봐야 됩니다. 그 자체로 따지기 어려우면 그 후에 해모수라든가 박혁거세 같은 사상과 이념에 의해서 형성된 건국시조신화가 있거든요. 저는 태양시조사상에 입각해 있다고 생각합니다. 해모수도 아침에 하늘에서 내려와 나라를 다스리다가 저녁에 하늘로 올라갔습니다. 해, 그 자체입니다. 해모수라는 말이 해모습이다. 그 아들 해부루는 해의 뜨거움을 나타냅니다. 그들이 다스린 나라가 부여죠. 부여는 한자말이지만, 원래‘ 부’가‘ 불(火)’을 나타냅니다. 지금도 불과 관련된 연장은 ‘불’이란 말을 쓰지 않고 부지깽이, 부삭, 부뚜막이라고‘ 부’ 자를 씁니다.

해모수=해모습, 혁거세=붉은해 그런데 왜 신시라고 했을까. 신단수 밑이니까 신수라고 해도 될텐데. 이런 문제들을 더 따져봐야 됩니다. 그 자체로 따지기 어려우면 그 후에 해모수라든가 박혁거세 같은 사상과 이념에 의해서 형성된 건국시조신화가 있거든요. 저는 태양시조사상에 입각해 있다고 생각합니다. 해모수도 아침에 하늘에서 내려와 나라를 다스리다가 저녁에 하늘로 올라갔습니다. 해, 그 자체입니다. 해모수라는 말이 해모습이다. 그 아들 해부루는 해의 뜨거움을 나타냅니다. 그들이 다스린 나라가 부여죠. 부여는 한자말이지만, 원래‘ 부’가‘ 불(火)’을 나타냅니다. 지금도 불과 관련된 연장은 ‘불’이란 말을 쓰지 않고 부지깽이, 부삭, 부뚜막이라고‘ 부’ 자를 씁니다.

그 다음에 혁거세는 하늘에서 큰 자주빛알로 내려왔는데, 이것은 아침에 뜨는 해의 모습이에요. 거기서 아이가 나왔는데 몸에서 대광명의 광채가 났어요. 그게 해의 밝은 빛을 나타냅니다. 더욱이 이름 혁거세는 우리말로 붉은 해다, 붉은 해가 밝은 해잖아요.

神→申, 申의‘ |’는 햇살, 해 최근에 김양동 교수의 연구에 의하면, 중국의 한자말 신(神)은 납 신(申) 자에서 왔는데 이것이 한 획, 세로로 뻗은 한 획에서 왔다. 이렇게 말했는데 그것이 바로 해, 햇살을 나타낸다고 교수신문에 연재하고 있습니다. 이 분의 연구에 의하면 ‘불’이 원래 우리말인데 한자로 나타낼 때 날 일(日) 변에 나타날 출(出) 자 써서 한자말 소리값으로‘불(昢)’이다. 불을 뜻하는 한자어는 화(火) 자에요. 그러니까 해 뜨는 것을 불이라고 한 것은 동이족에서 온 것이죠. 그리고 이는 신단수라든가 아사달, 또는 환웅의 신시고국의 국명과 굉장히 밀접하다.

‘◀神’의 고본자는‘ 申’이며 그 뿌리는 빛살, 햇살을 상형해서 나타낸‘ ㅣ’자이다. 태양의 고유어로‘ 살, 날, 해, 불’이 있으나 살과 불은 현대어에 사용하지 않고 현재 해와 날만 남아있다. … 해가 뜨는 새벽을‘ 불’(昢)이라 쓰고 말하는 것은 해를 하느님으로 믿고 숭배하는 환웅시대의 태양시조사상에서 비롯된 것. -김양동『 한국 고대문화 원형의 상징과 해석』

신단수=신불[신밝은숲, 神巿(슬갑 불)] 〉 신시神市(저자 시로 오인)

신시의 우리말을 한번 추구해보면, 시(市)라는 것은 저자가 아니다. 시라는 것이 슬갑 불(巿) 자하고 같은 글자에요. 컴퓨터에 치면 똑같은 모양이 나와요. 그러니까 삼국유사에 오타가 많은데 슬갑 불 자를 신시로 새길 수 밖에 없어요. 슬갑 불이란 초목이 무성한 것을 나타낸다. 신단수란 신 밝은 숲인데, 초목이 무성한 숲이다. 신불이 한자말로 신시로 읽힌 거죠.

왜 신수라 하지 않고 신불이라 했을까요. 제 생각에는 불 자의 소리값을 가져왔다고 봅니다. 아까 신이 하나님이자 해를 상징한다고 했죠. 우리말로 하면 신+불은 곧 해불이에요. 해불은 뭡니까? 해부루이고 부여이며, 이런 명칭과 서로 연결되어 있다. 저는 해불이 아사달이 아닌가 하는 생각도 합니다. (신불=해불=아사달)

◀신시(神市)라는 한자표기는 우리말‘ 신 밝은 숲’이란 의미이고 해불, 해부루, 아사달과 의미가 상응한다. 우리말이 한자로 기록되면서 ‘해불(昢)’은‘ 신시’로‘ 아사달’은‘ 조선’으로 표기된 것이다.

한울(하늘,우주)의 중심은 한알(해) 환웅시대의 왕이름이나 나라이름을 추적해보면 옛날 사람들이 하늘을 어떻게 인식했는가를 알 수 있습니다. 가령 무가에 하늘을 옛날표기로 〈한++ㄹ〉 해서 한알, 한을, 한얼, 한올, 한울, 하날이라고 표기되기도 합니다. 서로 같은 어원을 가지고 있어요.

한울이라고 하면 큰 울=우주를 나타내는데, 우주가 바로 하나님이죠. 한알이라고 했을 때는 그 한울의 중심이 되는 한알, 해가 아닌가. 그러니까 한울님이 하나님이고, 한알님=해가 곧 하나님이 아닌가, 이렇게 추론 가능합니다.

여기서 알이라는 것이 굉장히 중요합니다. 모든 생명의 태초는 알의 형태로 존재하죠. 특히 날짐승의 새끼는 알로 태어나잖아요. 주몽도 알에서 태어났고 박혁거세도 알에서 태어납니다. 신라, 가야의 왕도 황금알의 형태로 태어납니다. 알에서 태어난다고 하는 것이 굉장히 중요합니다. 알은 바로 태양이고 생명의 씨앗이다.※ 위에서 혁거세가 붉은 알, 자주빛 알로 태어났고 우리말로는 붉은 해(밝은 해)라고 했는데, 홍익인간이념의 다른 표현이 혁거세 사상이다. 저는 그렇게 이야기합니다.※

※날짐승은 알이라고 하는데(날짐승은 천신하고 연결) 길짐승은 새끼라고 합니다. 사람은 아이 또는 아기라고 하는데, 이 말도 알에서 왔어요. 경상도 방언에는 아직도 아기, 아이라는 말을 안 쓰고 알라 또는 얼라, 이렇게 말합니다.‘ 알’을 낳은 것이‘ 알라’,‘ 아기’가 아닌가 생각합니다. 제주도는 달걀을 독새끼(=닭새끼)라고 합니다. 그러니까 새끼, 알, 아기는 같은 말이다. 생명의 근원이자 해를 나타내는 것이다.

※삼국유사에는 박혁거세 알의 모양이 표주박 고지 같아서 박이라고 한다고 했는데 사실은 밝다는 뜻입니다.‘ 환인+천제’‘ 환웅+천황’ 처럼‘ 박+혁’이죠. 박은 우리말이고 혁은 한자말입니다. 그 옛날 신화를 기록하는 세트와 룰, 문법이 그렇게 적용되었다고 볼 수 있습니다.

※『 응제시집주應製詩集註』

降於太白山(강어태백산) 神檀樹下(신단수하)

是爲桓雄天王也(시위환웅천왕야) 桓或檀山(환혹단산)

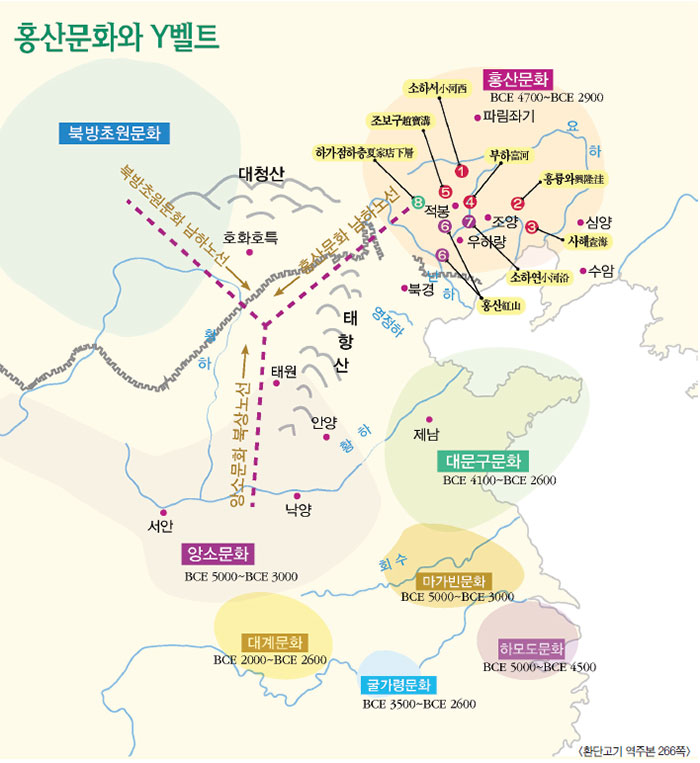

신시의 주무대는 홍산

역사적인 시점은 무형의 것이지만 역사적인 공간은 유형의 것입니다. 환웅시대의 신시라는 고국은 어디에 있었는가? 이건 상당히 어려운 문제입니다만 환웅의 개념, 혁거세, 해모수, 밝사상, 또 신시의 순우리말 ‘해불’ 등을 생각했을 때 아, 거기였구나 하는 것을 쉽게 알 수 있습니다. 『응제시집주應製詩集註※』에 보면 태백산을 다른 말로 환산, 단산이라고 했어요. 환한산, 밝은 산. 그러면 해불, 환산, 태백산, 단산 같은 개념이 무엇이 있을까요? 홍산(紅山)입니다, 붉은 산. 지금 지도상의 홍산이 바로 신시 고국의 본거지였다고 저는 생각합니다. 홍산 주변에 있는 같은 시기의 문화는 전부 다 홍산문화입니다. 그러니까 우하량에 있는 것은, 홍산에서 제법 먼 곳에 있어도, 적봉시에서 벗어나 있다 해도 다 홍산문화라고 합니다. 그렇게 수렴하는 것이죠. 그 지역의 흙은 온통 다 붉은 색입니다. 여기가 바로 해부루 도시, 신시, 홍산, 적봉, 이곳이 아닌가 그렇게 생각합니다.

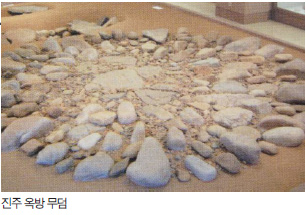

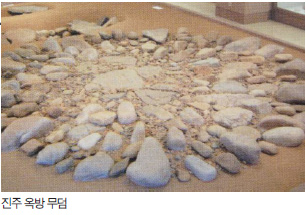

원형 천제단 모습 흥미로운 것은 유일하게 천제단이라고 돼 있는 곳에 보면 돌돌림으로 세 겹의 원을 이루고 있습니다. 그런 문화유산이 한반도에도 있습니다. 그것이 바로 천제단이 아닌가. 우리들이 해를 그리면서 햇빛의 강렬함을 제대로 나타낼 때 동그라미를 여러 겹으로 그리죠. 이것이 천제단이라는 것은 학자들 사이에서 이미 널리 알려져 있습니다.

원형 천제단 모습 흥미로운 것은 유일하게 천제단이라고 돼 있는 곳에 보면 돌돌림으로 세 겹의 원을 이루고 있습니다. 그런 문화유산이 한반도에도 있습니다. 그것이 바로 천제단이 아닌가. 우리들이 해를 그리면서 햇빛의 강렬함을 제대로 나타낼 때 동그라미를 여러 겹으로 그리죠. 이것이 천제단이라는 것은 학자들 사이에서 이미 널리 알려져 있습니다.

적석총은 천제단 우하량의 중요한 문화유산이 적석총인데, 무덤이자 제단입니다. 제가 볼 때는 ‘천제단’입니다. 한번 생각해보세요. 아주 공들여서 돌로 피라미드형 무덤을 만드는 일이 얼마나 많은 노동력이 동원됩니까. 국가체제가 이뤄지지 않았다면 이런 문화유산이 지금까지 남아있을 수도 없고 만들어질 수도 없죠. 그런데 피라밋과 달리 위를 평평하게 했어요. 때로는 흙을 원형으로 다졌어요. 이런 제단들이 우하량 구릉 지역의 가장 높은 곳에 즐비하게 있습니다.

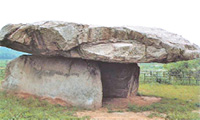

고조선시대 고인돌

고인돌도 마찬가지입니다. 예전에는 고인돌을 무덤이라고 생각했는데 무덤이자 제단구실을 했다는 거죠. 고인돌이 산등성이 아주 위에 있었어요. 그래서 지역주민들이 높은 데 있는 고인돌은 해를 상징하고 아래에 있는 작은 고인돌은 달을 상징한다 했어요. 해를 상징하는 고인돌에서 무엇을 했겠어요? 천제를 지냈다. 어디서 보든지 다 우러러볼 수 있고, 여러 지역을 내려다볼 수 있는 곳이었다. 그런데 중국 학자들은 적석총을 보고 묘지이면서 제단 구실을 한 것이 신통하다, 이것이 홍산문화의 특징이다, 라고 이야기합니다. 그러나 고인돌을 공부한 사람들은 무슨 소리냐, 이것은 보편적인 것이다, 고조선 문화의 보편적인 모습이다. 고인돌과 같은 양식이라는 것이죠. 쌓은 방식과 묘지를 쓴 방식만 다르지 기능은 같다고 보는 것입니다.

여러분, 고인돌에 족장이 묻혀 있겠죠? 족장은 종교적으로 말하면 제사장이죠. 천제를 지내는 제사장. 환웅천황은 천자이자 천제를 지내는 제사장이었어요. 그러니까 다른 말로 주권국가였다는 것을 알 수 있습니다. 고인돌 문화와 적석총 문화는 이렇게 만납니다.

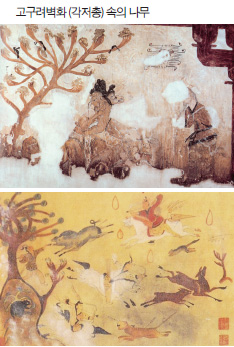

고구려시대 장군총의 천제단

장군총의 제일 꼭대기에 전각 건물이 세워졌다는것이 윤명철 교수의 연구 논문에 있습니다. 왜 평평하게 만들고 전각을 세웠을까요? 그것은 제단이었다고 봅니다. 개천절에 제사지낼 때, 야외에서라면 비가 올 수도 있잖아요. 그러니까 비 맞지 않게 했겠죠. 우하량의 적석총이 노천형 천제단이라면, 장군총은 고구려시대에 만든 전각형 천제단이다. 그렇게 생각할 수 있습니다.

옥기문화의 세계관은 온생명론적이다 천제문화를 이해하는 중요한 키워드의 또 하나가 옥기문화입니다. 시대구분 하면서 왜 토기시대와 옥기시대는 구분하지 않는가. 다른 나라에는 옥기가 없기 때문이죠. 우리는 옥기시대가 있었다.

옥기를 보면 아주 여러 가지 유형이 있어요. 호랑이, 부엉이, 돼지, 나비, 자라, 물고기, 누에 등 지상에 존재하는 모든 날짐승, 물짐승, 지상에 있는 짐승, 벌레까지 다 있어요. 곰이라는 것은 극히 일부입니다. 그걸 가지고 곰 토템하고 연결시키지만, 토템문화 수준에서는 그런 옥기를 만들 수가 없습니다. 굉장히 발전된 농경문화, 오랜 정착문화가 있지 않으면 적석총을 쌓을 수 없고, 옥기도 만들 수가 없어요. 그런데 이 옥기가 적석총에서 나왔다는 것이죠. 옥기문화를 토템문화론(곰, 돼지 등)로 연관 짓는 것은 문화를 해석하는데 아주 요소적 해석이고 원자론적 접근입니다. 총체적인 해석을 해야 되요. 옥기문화가 가지고 있는 세계상을 인식해야 합니다. 옥기문화는 인간세상의 삼라만상의 뭇존재를 다 형상화했다. 이렇게 봐야 됩니다. 게다가 옥기라는 것은 하늘에 제사지내는 신기, 제기 구실을 했다. 여러분, 옥이 좋은 것은 다 아시잖아요. 옥매트, 옥귀걸이 등 옥은 생기를 가지고 있습니다. 불변하는 것이죠.

옥기를 보면 아주 여러 가지 유형이 있어요. 호랑이, 부엉이, 돼지, 나비, 자라, 물고기, 누에 등 지상에 존재하는 모든 날짐승, 물짐승, 지상에 있는 짐승, 벌레까지 다 있어요. 곰이라는 것은 극히 일부입니다. 그걸 가지고 곰 토템하고 연결시키지만, 토템문화 수준에서는 그런 옥기를 만들 수가 없습니다. 굉장히 발전된 농경문화, 오랜 정착문화가 있지 않으면 적석총을 쌓을 수 없고, 옥기도 만들 수가 없어요. 그런데 이 옥기가 적석총에서 나왔다는 것이죠. 옥기문화를 토템문화론(곰, 돼지 등)로 연관 짓는 것은 문화를 해석하는데 아주 요소적 해석이고 원자론적 접근입니다. 총체적인 해석을 해야 되요. 옥기문화가 가지고 있는 세계상을 인식해야 합니다. 옥기문화는 인간세상의 삼라만상의 뭇존재를 다 형상화했다. 이렇게 봐야 됩니다. 게다가 옥기라는 것은 하늘에 제사지내는 신기, 제기 구실을 했다. 여러분, 옥이 좋은 것은 다 아시잖아요. 옥매트, 옥귀걸이 등 옥은 생기를 가지고 있습니다. 불변하는 것이죠.

여기서 매우 흥미로운 것은 인간만을 생각한 것이 아니라는 것. 인간 세상은 천상세계와 상대되는 개념이거든요. 물리학에 온생명 이론※이 있는데, 진짜 완전히 독립한 지속가능한 생명은 태양계고, 그 생명의 중추가 태양이라는 것입니다. 그리고 인간은 지구상에 사는 하나의 개체생명으로서 다른 모든 개체생명과 함께 독립불가능한, 서로 의존적인 생명이라는 것이죠. 이처럼 우리의 옛날 제천문화는 하늘의 해를 환웅천황으로 인식하고 이 인간 세상을 널리 이롭게 하는 사상을 갖고 있었으니, 이것이 바로 온 생명론적 생태학적 세계관하고 만나고, 그 중 일부가 옥기의 여러 유형 중 동물형으로 전부 다 나타났다고 인식할 수 있지 않을까.

그런데 옥기 중에 둥근 링이 아주 많아요. 이것은 장신구로 말하면 팔찌인데 과연 장신구였을까? 제 생각으로 그것은 해를 상징하는 것이 아닌가 생각합니다. 그리고 곡옥형이 있습니다. 태아의 모습을 하고 있어요. 모든 생명의 태아 형태는 같잖아요. 그러니까 지구상에 존재하는 뭇 생명은 서로 형상은 다르지만 태초의 생명은 다 같다. 그러니까 어떤 인간적인 동질성하고 연결되는 것이죠. 하늘을 섬기면서 인간 세상을 부정하는 것이 아니라, 또 서로의 관계가 종속적인 것이 아니라, 서로 소통하면서 모든 뭇 생명이 인간과 더불어 공생한다고 하는 것입니다. 물리학적으로 말하면 최근 이론인 온생명론과 만나는 그런 천신문화가 있었다 그렇게 생각을 합니다.

고대 축제는 태양신을 섬기며, 신민동락한 나라굿 옛날에 천제를 어떻게 지냈을까요. 영고※, 동명, 무천이라는 축제 이름은 국호와 같아요. 동명왕이니까 고구려는 이 축제를 동명이라고 했던 거죠. 동쪽을 뜻합니다. 부여의 영고는 부여 해불, 해뜨는 영고, 해맞이 굿을 한 것이죠. 예는 무천이라고 했어요. 무천이야말로 춤추면서 하늘에게 제사를 지낸다는 뜻이죠. 감응어신 한 것입니다.

※영고迎鼓 북을 치며 해가 뜨는 것을 환영하는‘ 해맞이 굿’을 말한다. 후대에 신년맞이 영신굿의 근원이 되었다. 영고는‘ 시조왕맞이’이자‘ 천신맞이’의 뜻을 지닌 태양축제의 다른 표현이다. -임재해「 한국 축제전통의 지속 양상과 축제성의 재인식」(2010)

우리 고대 축제에 관한 중국측 기록을 보면 네 가지 키워드가 있어요. ①군치가무=남녀노소가 무리지어 모여서 노래하고 춤추는데 ②주야무유=밤낮을 쉬지 않았고 그 다음에 ③연일 음주가무를 며칠씩 했습니다. 여러분 국중대회 하는데 지금처럼 KTX도 없고 고속버스도 없는데 어떻게 모였겠어요? 몇날 며칠 걸려서 천제단 있는 데로 무리지어 모여들었던 것입니다. 우하량 지역은 사통팔달 교통이 다 뚫려 있는 곳입니다. 동서남북의 온 백성들이 몇날 며칠 걸려 와가지고 하루만에 끝내고 갔겠어요? 며칠씩 주야무유로 했다.

그러한 축제 전통이 무천, 동명, 영고로 이어졌다는 거죠. 그래서 『삼국지』「 위지동이전※」에 보면 그렇게 모여서 축제를 했고 또 국중대회에 참여하러 갈 때에 아이나 어른이나 다 노래부르며 갔다. ④노래소리가 길에서도 끊이지 않았다. 그런 점에서 고대 축제의 기사내용이나 천제단이 있는 위치 등의 문화유산들이 서로 잘 맞아떨어진다고 봅니다.

※『 三國志「』魏志東夷傳」

郡聚歌舞飮酒(군취가무음주) 晝夜無休(주야무휴) 其無數十人(기무수십인) 俱起相隨(구기상수) 踏地低昻(답지저앙) 手足相應(수족상응) 行道晝夜(행도주야) 無老幼皆歌(무로유개가) 連日聲不絶(연일성부절)

이때의 천제라는 것은 인간이 하나님에게 복종되어서 희생으로써 봉사하는 것이 아니라, 인간 세상을 널리 이롭게 하는 주체가 하늘이자 태양이다. 그래서 그 태양신을 섬기면서 대동굿, 신민동락하는 나라굿을 베풀지 않았는가 이렇게 생각을 합니다. 시간이 한정되어 마무리를 짓겠습니다. 고맙습니다.

[질의 응답]

태백산이란?

태백산은 단산, 환산, 홍산, 백산, 이렇게 얘기합니다. 장백산이니 태백산이니 뜻으로 말하면 밝은 산이죠. 해가 밝은 산, 또는 붉은 산이라고 얘기할 수 있는데 공간적으로 말하면 상대적으로 높은 산입니다. 그러니까 높다는 것은 상대적인 개념인데 고산지역이든 야산지역이든 자기 지역에서 높은 산은 환산이고 태백산이에요. 또 그 산에는 천왕봉이 있어요. 높은 것이 천왕과 관계 있고, 천주 구실을 합니다. 그러니까 하늘과 땅이 교감하는 거죠. 게다가 그 산을 더 높게 하는 것이 신단수와 같은 큰 나무죠.

단군이란?

신단수의 단(檀) 자는 나무 목 변에 박달나무 단 자를 씁니다. 그런데 삼국유사에서는 단군을 흙 토 변에 제단 단(壇) 자를 썼습니다. 환웅은 천황이잖아요. 그런데 단군은 인간 세상에서 태어난 땅의 왕입니다. 그런 점에서 박달나무 단 자를 써서 밝다는 기능적인 뜻을 나타낼 수 있고, 또 출현한 공간적인 땅을 대표하는 임금이다. 지군(地君)이다. 앞서 설명했듯 단은 달을 나타낼 수 있다. 양달, 응달, 아사달 할 때 땅을 나타내는 거라구요.

환웅과 곰족의 관계

그리고 같은 굴에 범과 호랑이가 같이 살았다. 이 문명은 어떤 문명이냐. 제가 다른 논문에 썼어요. 천신족인 환웅천황이 따르는 신시고국은 농경정착문화를 한 당시로서는 아주 새로운 문명이고 고도로 발전된 문명이었고, 곰족은 곰이 상징하는 것으로 봐서 채취생활을 했다. 그러니까 잡식생활을 한 거죠. 식성으로 보면 육식생활을 했고, 유목생활을 했다. 천지천날 주유했어요. 그러니까 인간이 되려고 쏙과 마늘을 주고 100일 동안 햇빛 보지 말고 머물러 있으라 했는데 범은 그게 불가능한 겁니다. 그래서 이탈했고, 곰은 어느 정도 천신족 환웅 신시고국의 문화에 가까이 있었어요. 그러니까 동화되어서 조선을 건국하지 않았나 생각합니다.

홍익인간이란?

한자 뜻을 풀이하면 인간 세상을 널리 이롭게 한다는 말인데, 여러 가지 맥락으로 보면 홍익인간 이념을 실현한 분이 누구냐면 환웅천황이거든요. 환웅천황은 어떤 분이예요? 하늘의 천신으로 살면서도 늘 탐구인세를 했고 지상으로 내려왔어요. 인간을 위해서 일한 거죠.

호족과 범족이 찾아왔을 때에도 원하는 대로 다 해줬어요. 인간 되기를 빌면 이렇게 하면 인간이 된다, 또 아기 배고 싶다하면 아기도 배게 해주고. 그런데 범족은 말을 안 듣고 내뺐지만 잡아다가 벌을 준 일도 없어요. 이것이 홍익인간 사상입니다. 환웅천황이 우리에게 보여준 거죠. 천국 가길 바란 그런 신앙이 아니라, 자기보다 아래 세상에 대해서 늘 따뜻한 관심을 갖고, 감싸안고, 생태학적으로 서로 공생하는 일, 저는 이렇게 생각합니다.

ⓒ 월간개벽. All rights reserved.

해모수=해모습, 혁거세=붉은해

해모수=해모습, 혁거세=붉은해

원형 천제단 모습

원형 천제단 모습