가깝고도 먼 이웃 나라 일본

편집부

일본은 지리적으로 우리와 가까운 나라이지만, 역사적 측면을 들여다 보면 가까이하기 어려운 여러 사건과 악연들로 얽혀 있다. 특히 제국주의 식민통치를 포함해 일본이 한민족에게 남긴 깊은 상흔들은 쉽게 망각되지 않을 역사의 교훈으로 남아있다. 아시아 동쪽 열도의 불리한 조건 속에서도 외부의 문물을 적극 수용하고 내부의 문화적 개성을 극대화시켜 세계적 강국으로 성장한 일본은 오늘날 국제 사회에서 차지하는 위상만큼이나 그 역할과 관계에 있어서 건설적인 패러다임을 요청받고 있다. 일본의 현재와 미래를 조망해 본다.

자연환경과 역사

영토와 자연환경

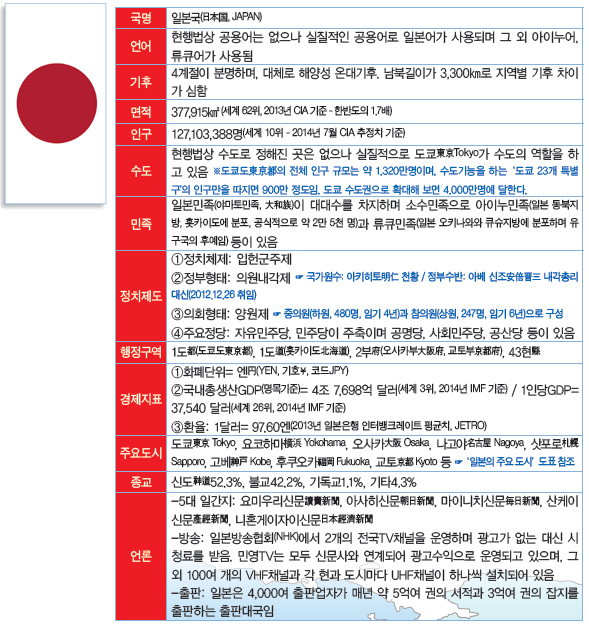

한국인들로부터 흔히들 가깝고도 먼 나라라고 불리는 일본日本Japan은 한국과 지리적으로 이웃해 있는 나라이다. 동북아시아의 동경 138도 북위 36도에 위치한 일본은 홋카이도北海道, 혼슈本州, 시코쿠四國, 큐슈九州라는 전 국토면적의 97%를 차지하는 4개의 큰 섬을 중심으로 6,852개의 섬들이 북동에서 남서 방향으로 이어지는 일본열도로 구성된 섬나라이다. 면적은 37만 7915㎢로서 한반도의 약 1.7배에 달하며, 해안선의 길이는 2만 9751㎞에 이르고 굴곡이 몹시 심하다. 하지만 국토의 73%가 산으로 이루어져 있으며 경사가 급하고 험해 경제활동을 영위할 수 있는 지역은 전 국토의 21%에 지나지 않는다.

일본열도는 기본적으로 한국과 같은 온대몬순기후에 속한다. 따라서 사계절이 뚜렷하고 여름은 고온다습, 겨울은 한랭건조하다. 그러나 일본의 기후는 지형적인 영향으로 강수량이 많고 지역차가 크다는 것이 특징이다. 홋카이도北海道, 혼슈本州 북부, 중부 내륙고지內陸高地가 아한대다우기후亞寒帶多雨氣候에 속하고, 그 외 지역은 모두 온대다우기후에 속한다. 남북으로 긴 일본열도는 가장 북쪽의 홋카이도에서 가장 남쪽의 오키나와沖縄까지 위도 차이가 22도에 이르고 기온 차이는 16℃에 이른다. 일본열도의 연 강수량은 1,600㎜~1,700㎜에 이르러 세계적으로도 비가 많이 내리는 지역에 속하는데, 특히 장마와 태풍에 의한 강수량이 연 강수량의 10%~40%를 차지한다. 장마는 초여름에 잦고 태풍은 여름에서 가을에 걸쳐 찾아온다.

일본은 일명 ‘불의 고리(ring of fire)’라고 부르는 환태평양조산대環太平洋造山帶의 일부로 화산이 많은데 166개 화산 가운데 60%가 활화산으로 이는 전 세계 활화산의 10%에 해당하며 지금도 폭발할 위험이 있다. 일본에서 제일 높은 후지산富士山(3,776m)을 비롯하여 해발 3,000미터를 넘는 대부분의 산이 화산활동에 의해 생긴 것으로 후지산, 미하라야마, 운젠후겐다케, 아소산 등 7개의 화산대가 있으며, 아소산, 운젠후겐다케, 사쿠라지마, 아사마산 등은 현재도 활동 중인 화산이다. 최근 발생한 화산에 의한 재해로는 1991년 나가사키현 운젠다케雲仙岳의 최고봉인 후겐다케普賢岳의 분화에 의한 피해가 있다. 그리고 2013년 8월에는 가고시마현의 사쿠라지마화산이 폭발적인 분화를 보였으며 2013년 11월에는 태평양의 일본영해에서 수중분화가 일어나 새로운 섬이 생겨나기도 하였다. 또한 일본열도는 해양판인 태평양판, 필리핀판과 대륙판인 유라시아판이 만나면서 지진대地震帶가 형성되는 곳에 자리하고 있어서 지구 지진에너지의 15%를 내포할 정도로 지진활동이 활발한 곳이기도 하다. 도쿄 수도권에만 매년 40∼50회의 유감지진이 일어나며, 2년에 한번 꼴로 파괴적인 지진이 일어난다. 일본열도 전체로 보면 지진은 연평균 7,500여 회 발생하며, 그 가운데 1,500여 회는 유감지진이다. 일본에는 관동대지진과 같은 대지진이 70∼80년마다 주기적으로 발생한다고 하며 특히 2011년 3월 11일 미야기현宮城縣 센다이仙台 앞바다에서 발생한 동일본대지진東日本大地震은 규모 9.0의 강력한 지진으로 사망자가 1만 3000여 명에 이르는 엄청난 피해를 주었다.

일본의 역사

고대 시대

일본열도의 인류의 역사는 약 10만년 전에서 약 3만년 전 사이에 시작되었다. 당시의 일본 열도는 아시아 대륙과 붙어있었기 때문에 시베리아나 화베이 일대의 몽골 인종과의 문화 교류가 이루어졌으며 이 시기에 한반도로부터 이주민이 육로로 건너가 지금의 일본 지역에 정착하였다. 시베리아와 한반도에서 흔히 발견되는 면도날처럼 예리한 세석기(좀돌날 몸돌)가 일본 큐슈섬 후쿠오카현 일대에서도 발굴되었음이 그 사실을 입증하고 있다.

유라시아 대륙과 연결되어 인류의 왕래가 이루어진 일본 열도는 최후 간빙기를 거치면서 약 12,000년 전에 대한해협과 쓰가루 해협의 생성과 함께 유라시아 대륙에서 완전히 분리되었지만, 그 후에도 일본 열도와 대륙 간의 활발한 교류가 이루어져 일본 열도도 동아시아 문화권에 점차 편입되는 한편 동북아시아 지역의 최동단에 있다는 지리적 요인에 따라 다소 이질적인 문화가 발달하게 되었다.

일본열도의 고대 역사는 구석기 시대를 지나 BCE(기원전) 3세기 경까지 조몬繩文 시대(신석기)가 전개되었고, 이후 야요이弥生 시대(BCE 3세기~CE 3세기, 청동기)와 고분古墳 시대(3세기~6세기)를 거쳐 아스카飛鳥 시대(538~710), 나라奈良 시대(710~794), 헤이안平安 시대(794~1185)로 이어졌다. BCE 8세기 경 이후 대륙으로부터 벼농사를 중심으로 한 문화 양식이 전해지면서 각지에 ‘무라’(마을), ‘구니’(초기국가)와 같은 정치 조직이 천천히 형성되어 야요이 시대인 1세기~2세기 전후에는 각 구니의 연합체로서 왜倭라는 대규모 정치 조직이 출현했다. 이 연합 정치 조직은 3세기에서 4세기 사이의 고분 시대를 거치며 점차 통합되어 일본 최초의 통일 지배 세력인 야마토大和 정권이 성립하였다. 야마토 정권은 5세기에 일본 대부분을 지배하였고 이때부터 세습제를 확립해 국호를 야마토로 하고, 일명 대군으로 불리는 오키미(大君:王)가 군림하였으며 오키미 밑에는 귀족계급이 형성되어 성姓을 부여받고 광대한 토지와 백성을 소유하였다. 이 시기에 한반도와 중국 대륙으로부터 많은 사람들이 왜倭로 건너왔는데, 특히 4세기 말에 백제百濟에서 한자漢字와 유교가 전래되고 6세기 중엽에는 역시 백제로부터 불교가 전래되면서 일본의 문화 수준은 향상되었다. 이러한 백제의 선진 문화기술집단의 주도로 일본의 ‘아스카飛鳥문화’가 건설되었다. 아스카 시대 초기에 야마토 정권은 백제 불교의 수용을 이끈 소가씨蘇我氏가 집권을 했으나, 645년 황족皇族인 나카노오에中大兄가 소가씨를 몰아내고 다이카개신大化改新을 통해 대왕 중심의 새로운 개혁정치를 시작함으로써 야마토 시대는 막을 내렸다. 672년 덴무天武천황 집권시부터는 ‘일본日本’이라는 국호와 ‘천황天皇’이라는 칭호가 사용되기 시작했다.

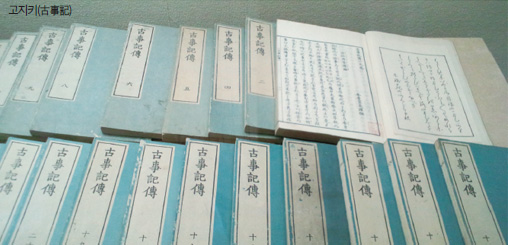

710년에는 겐메이元明 천황이 오늘날의 나라奈良 서쪽에 있는 헤이조쿄平城京에 일본 최초의 수도를 세움으로써 나라奈良 시대가 개막되었다. 이 시기에는 이른바 율령律令 국가체제의 최성기에 해당하여 중앙집권적 정치제도가 완성되었고, 백제 유민의 유입과 견당사遣唐使의 파견 등으로 백제와 중국으로부터 많은 문화를 받아들였다. 반면에 거국적인 조사造寺 조불造佛 사업의 시행은 백성들의 생활을 도탄에 빠뜨리고 국가재정을 파탄시키는 계기가 되기도 하였다. 또한 이 시대에 『고지키古事記』(712)와 『니혼쇼키日本書紀』(720) 등 두 역사서가 완성되었다.

794년에는 간무桓武 천황이 헤이안쿄平安京로 천도한 것으로부터 헤이안平安 시대가 시작되었다. 헤이안 시대의 초기에는 천황에 의해 율령律令 정치의 수정, 강화가 이루어졌으나, 시간이 지나면서 귀족, 승려의 세력이 커져서 후지와라藤原 가문이 국정 운영을 주도했으며 귀족문화가 꽃을 피웠다. 그러나 귀족세력의 득세는 정치의 부패로 이어졌고 이에 불만을 가진 하급귀족들의 반란과 도적들의 출몰 등으로 국정이 혼란해졌다. 이와 같은 귀족들의 세력 투쟁 사이에서 발달한 정치세력이 사무라이武士 계층이다.

중세 시대

일본의 중세는 무사武士가 중심이 되어 이끌어간 시대이다. 약화된 귀족 세력을 대신하여 사무라이武士가 새로운 시대의 주역으로 등장했다. 최초의 독자적인 무사 정권은 가마쿠라막부鎌倉幕府로, 교토에서 멀리 떨어진 간토關東 지방을 기반으로 했다. ‘막부幕府(바쿠후)’란 본래 왕을 가까이에서 지키는 장군의 집무실을 뜻하는 말이었으나, 무사들이 정치적 힘을 갖게 되면서부터 사무라이 정권을 가리키는 말로 사용되었다. 가마쿠라 막부는 주군과 종자 사이의 강한 사적 연대를 근간으로 삼았으며 고대 율령국가나 동아시아 왕조체제와는 크게 다른 특질을 띠었다. 할복割腹 자살 의식과 검劍에 대한 숭배도 이 시기에 나타난 것이다. 1185년 미나모토노 요리토모源義朝는 가마쿠라를 본거지로 하여 독자적인 막부를 세워 조정을 보좌했는데, 1192년 요리토모가 세습적인 군사독재자인 쇼군將軍으로 공인되자 천황은 그의 권한을 재가하여 무가武家 정권이 성립됨으로써 조정과 막부가 나란히 정치의 중심이 되었다. 1199년 요리토모가 죽은 뒤 막부의 실권은 호조씨北條氏 가문에 넘어갔으며, 1272년과 1281년 몽골이 두 차례 침략해왔으나 일본 무사들은 몽골의 함대를 대량 침몰시킨 태풍 ‘가미카제神風’ 덕분에 이를 물리쳤다. 그러나 몽골 침략의 여파로 재정이 악화되어 체제 내부의 모순이 심화되었고, 1331년 가마쿠라 막부에 맞서 일으킨 고다이고後醍醐 천황의 반란과 파벌 싸움으로 인해 1333년 가마쿠라막부는 무너지고 말았다. 이후 1336년 아시카가 다카우지足利尊氏가 고묘 천황를 옹립해 북조를 수립한 뒤 무로마치 막부를 개창했고, 고다이고 천황은 요시노에 남조를 수립해 일본열도의 왕조는 둘로 분열되었다. 이러한 난보쿠초(남북조南北朝) 시대를 거쳐 확립된 무로마치室町막부는 귀족(공가) 세력의 거점인 교토를 정권의 소재지로 삼는다. 이로써 교토와 가마쿠라로 이원화되어 있던 무사와 귀족은 본격적으로 융합되어갔다. 무로마치 중기가 되면서 잇키一揆라 불린 민중 저항과 무사 세력 내부의 분열이 광범위하게 나타났다. 1467년의 오닌応仁의 난과 1493년의 메이오明応 정변 등 15세기 중반부터 17세기 초에 걸쳐 계속되는 내란과 사회적, 정치적 변동의 시기를 센코쿠(전국戦国) 시대라고 하는데, 이 시기에는 홋카이도와 지시마千島(쿠릴), 가라후토樺太(사할린)의 에조치蝦夷地(아이누족의 거주지)를 점령함으로써 국가로서의 일본의 영토 범위가 확장되었다. 하지만 전국 시대 이후 하극상 풍조는 더욱 확산되어 갔고 무로마치 막부의 통제력도 약화되었다. 이를 틈타 전국 다이묘大名(지방의 유력자; 藩主)들이 각지에서 할거하였다. 무로마치 막부는 1573년 제 15대 쇼군 아시카가 요시아키가 오다 노부나가에 의해 교토에서 추방됨으로써 무너졌다.

1568년 오다 노부나가織田信長가 아시카가 요시아키足利義昭를 받들어 교토에 입성하면서 아즈치모모야마安土桃山 시대가 시작되었다. 아즈치모모야마는 오다 노부나가와 도요토미 히데요시가 정권을 장악한 시대를 통틀어 부르는 말이다. 전국 통일사업을 추구했던 오다 노부나가가 1582년 혼노지의 변으로 사망하자 도요토미 히데요시豊臣秀吉가 뒤를 이어 1590년 일본을 통일하였다. 도요토미 히데요시는 1592년 조선을 침략해 임진왜란을 일으킨 후 1598년 사망하였고, 도쿠가와 이에야스徳川家康가 정권을 장악하면서 아즈치모모야마 시대는 막을 내렸다.

근세 시대

1603년 도쿠가와 이에야스徳川家康가 세이이타이쇼군征夷大將軍으로 임명되어 에도江戶막부 시대가 도래함으로써 일본은 근세로 이행하였다. 에도막부는 전국시대 이후 오다 노부나가·도요토미 히데요시 정권을 거치면서 이전의 막부시대에 비해 중앙집권적 성격이 상대적으로 강해진 체제였다. 한편 16세기 중반부터 서양 상인과 기독교 선교사들이 일본에 몰려들어 서양 문명과 기독교를 전파함으로써 일본은 중세 봉건 사회가 서서히 해체되고 근세에 돌입하는 전환기를 맞게 되었으며, 도쿄·오사카·교토 등의 도시가 발달하고 농촌사회는 무라(마을,村)를 중심으로 재편되었다.

에도막부는 바쿠한幕藩 체제, 즉 절대 지배자인 쇼군이 막부를 장악하고 그 아래 여러 영주계급(寺社·公家)들이 한藩이라는 권력기구를 통해 영내의 토지와 백성들을 사농공상士農工商의 엄중한 신분제 하에 묶어두고 다스리는 통치 방식을 펼쳤다. 또한 1639년 포르투갈 선박의 내항을 금지시키며 200년 가까이 쇄국 체계를 유지하고, 후에는 유교적 교화도 이용하면서 전국 지배를 강화했다. 평화의 지속은 교통·상공업의 발전과 시정인市井人의 대두, 화폐 경제의 성립, 다수의 도시 출현을 촉진시켰고, 에도와 오사카를 중심으로 겐로쿠元祿 문화, 화정기化政期의 문화를 번성케 했다. 그리고 이를 바탕으로 5대 쇼군 도쿠가와 이에쓰나徳川家綱 대에 에도 막부는 겐로쿠 호황이라고 부르는 최대의 전성기를 맞이했다. 그러나 이 시기에는 도시의 발달과 함께 성장한 부유한 상인층들이 사회와 문화를 주도하는 한편, 기득권 세력이었던 무사층은 관료화와 빈곤화의 과정을 겪고 농촌에서는 체제에 저항하는 잇키一揆가 끊이지 않는 등 막부 체제는 점차 모순을 드러내게 되었다. 에도막부는 재정난을 타개하기 위해 1716~1735년 교호亨保 개혁정책을 펼쳤고, 1767~1786년에는 다누마田沼의 정치라 하여 상업의 발전과 무역의 확대를 꾀하는 중상주의 정책을 시도했으며, 1787~1793년의 간세이寬政 개혁에서는 에도와 전국 주요 도시의 소요와 농촌의 황폐화를 막기 위해 다양한 경제 개혁과 사회 개혁을 추진했다. 1841년 덴포天保 개혁에서는 막부의 권위 회복을 위한 정책을 실시했으나 다이묘와 농민의 반발로 실패해 막부의 권위는 더욱 실추되었다. 결국 19세기 중엽 서양 제국주의 국가들의 침략과 교류 과정을 겪고 메이지 정부군이 1868년 에도 성에 무혈 입성함으로써 에도막부는 붕괴하였고 근대로 이행하게 되었다.

근현대 시대

에도막부의 바쿠한 체제를 해체하고 왕정 복고를 통한 중앙통일 권력의 확립에 이르는 광범위한 변혁 과정으로서 메이지유신明治維新(1868)을 맞이한 일본은 급속한 개혁정책으로 봉건 질서를 해체하는 한편 근대 국가의 건설을 빠르게 추진하였다. 이와 함께 인접국들과의 국경 확정을 행하여 가라후토 지역을 러시아 제국에 양도하는 대신 지시마千島열도(쿠릴열도) 전역을 일본령으로 하였고, 난세이제도南西諸島와 류큐국琉球國은 류큐 처분을 통해 실효적인 지배력을 확보하여 지금의 일본 영토 범위가 거의 확정되었다. 한편으로는 자유 민권 운동이 이루어져 1885년 내각內閣 제도가 성립하고, 1889년에는 천황에게 신이면서 동시에 군주라는 이중적 성격을 부여한 일본 제국 헌법을 제정하여 이듬해인 1890년 중의원 총선거를 실시해 제국의회를 설치함으로써 명목상의 입헌국가立憲國家가 되었다. 이와 함께 20세기 초반까지 제국주의적인 국제 정세 속에서, 청일전쟁淸日戰爭(1894)과 러일전쟁露日戰爭(1904)을 통해 조선(대한제국), 타이완, 미나미카라후토(사할린 섬 남부)를 강제 합병하고 상하이 등 중국의 주요 도시에 조차지를 설치하는 등 주변국 침략에 뛰어들었다.

메이지 시대 이후부터 일본에서는 다이쇼 데모크라시Taisho Democracy를 통해 정당정치와 보통선거가 실현되기도 하였으나, 1930년대에 군부가 정치적으로 부상하여 대동아공영권을 꿈꾸며 무리한 주변국 침략을 감행하면서 해당 국가들의 강한 저항에 부딪쳤고, 결국 미국을 상대해 치른 태평양 전쟁에서 패배함으로써 주권을 상실했다. 일본은 전쟁 패배의 대가로 연합군의 지배(1945~1952 군정기)하에서 청일전쟁 이후에 조약으로 획득하였거나 강제 병합, 불법으로 획득한 대부분의 영토에 대한 권한을 주변국에 돌려주었다. 또한 국가제도의 개혁이 이루어져 현재의 일본국 헌법 제정이 이루어졌으며, 1952년의 샌프란시스코 강화조약Treaty of San Francisco을 통해 주권을 회복하고 1972년까지 아마미제도奄美諸島, 오키나와沖繩島 현에서의 영토권을 미국으로부터 반환받았다.

1955년에는 여당인 자민당(자유민주당)과, 사회당을 중심으로 야당이 대립하는 ‘55년 체제’가 성립되었으며, 이는 1993년 자민당이 선거에서 호소가와 모리히로細川護熙가 이끄는 신당에 참패하여 붕괴할 때까지 지속되었다. 1950년에 발발한 한국전쟁 특수로 부흥의 길에 들어선 일본은 1960~1970년대의 고도경제성장에 돌입하여 1968년에는 국민총생산GNP 측면에서 자본주의 국가 중 2위로 도약했다. 이렇게 이룬 경제의 고도 성장은 1980년대에 이르러 ‘버블 경제’라고 부를 정도로 일본 경제를 크게 번성시켰다. 그러나 과도한 주가의 증가와 부동산 매입으로 인해 1990년부터 부동산과 주식 가격의 폭락이 진행되어 많은 기업과 은행이 도산하면서 10년 이상 0%의 성장률을 기록하는 불황 상태에 빠졌다. 그로 인하여 지지를 상실한 자유민주당은 한 때 10개월 정도 정권을 상실하기도 하였다가 진보 정당과의 연정을 거쳐 ‘55년 체제’의 집권 골격을 유지해 왔다. 그러나 2009년 8월 30일에 치루어진 제45회 중의원 총선거에서 민주당이 자유민주당에 압승을 거둬 전후 최초로 완전한 정권 교체가 이루어져 2009년 9월 16일 하토야마 유키오鳩山由紀夫 내각이 성립하였다. 그러나 경제난과 2011년 도호쿠 지방 태평양 해역 지진 등으로 신임을 잃은 민주당 정권은 2012년 중의원 의원 선거에서 자민당에게 다시 여당 자리를 빼앗겼고, 2012년 12월 26일부터 자민당의 아베 신조安部 晋三를 중심으로 한 내각이 출범해 현재에 이르고 있다.

정치 및 행정

정치체제

일본의 정치 체제는 군주인 천황과 헌법이 양립하는 입헌 군주제를 채택하고 있다. 현행 일본국 헌법에서 천황은 "일본국의 상징이며 그 지위는 일본 국민들의 총의總意에 바탕을 둔다"고 규정되어 있고 헌법이 정하는 국사國事에 관한 행위만을 내각의 조언과 승인, 책임에 따라 할 수 있도록 되어 있다. 그에 따라 총리와 내각의 임원들을 임명하거나 그 신임장에 인증하는 것, 최고재판소 장관을 임명하는 것, 국회를 소집하고 헌법 개정과 법률 및 정령, 조약을 공포하는 것 등으로 일본 천황이 국사에 관여하는 것은 크게 한정되어 있다. 하지만 천황은 외교의례 상에서 일본의 국가 원수로 대우받고 있다. 현재 일본의 천황은 125대 아키히토明仁이다. 일본은 입법권이 국회(헌법 41조)에, 행정권은 내각(65조)에, 사법권은 재판소(76조 1항)에 속해 있는 삼권분립 체제이다. 이 중에서도 영국과 유사한 의원내각제를 취하여 삼권의 견제 및 균형을 유지하고 있다.

행정부(내각)

일본의 행정부는 내각부, 총무성, 법무성, 외무성, 재무성, 문부 과학성, 후생 노동성, 농림 수산성, 경제 산업성, 국토 교통성, 환경성, 방위성, 국가 공안 위원회(경찰청)의 1부 12개청이 있다. 현행 중앙 부처는 2001년 1월 6일 중앙 부처 재편으로 구성된 체재이다. 또한 나라의 행정 기관은 원칙으로서 내각에 속하고 있지만, 회계 검사원은 내각에 속하지 않는 유일한 나라의 행정 기관이다. 일본 내각총리대신은 국회의원 가운데서 선출되고 있다. 영국에서는 하원 제1당의 당수가 그대로 수상이 되지만, 일본에서는 의결에 의해 정해진다는 것이 영국과의 차이점이다. 수상이 직접 국무대신을 임명하며, 과반수가 국회의원이어야 한다. 영국에서는 모든 대신이 의석을 가지고 있어야 하나 일본에서는 국회에 의석이 없는 대신도 존재한다는 것이 차이점이다. 하지만 내각이 하원(일본의 중의원)에서 불신임결의가 이루어졌을 경우 사직을 하거나 또는 이에 대항하여 국민에게 의견을 묻기 위해 하원을 해산할 수 있는 ‘내각의 국회에 대한 연대책임’ 관점에서 보면 영국과 매우 유사하다고 할 수 있다.

행정권은 내각 총리대신을 장으로 하는 내각에 속하며 내각은 행정권의 행사와 아울러 국회에 책임을 진다. 내각은 내각총리대신과 이하 내각총리대신이 임명권을 가지는 국무대신으로 조직되어 행정권의 행사에 대하여 공동 책임을 진다. 내각은 행정 사무 이외에 법률 집행, 외교 관계의 처리, 조약 체결, 예산 작성, 정령(政令) 지정을 비롯한 하급 입법 등의 업무를 수행하며 그러한 수행 상의 부담을 나누기 위해 국무대신들을 책임자로 하는 12성(省)을 갖추고 있다.

입법부(의회)

입법부인 국회는 헌법에서 명시된 국권의 최고 기관이자 나라의 유일한 입법 기관으로서, 영국식 의원 내각제를 채용했기 때문에 총리 지명권, 중의원의 내각 신임 또는 불신임 의결권 등을 가진다. 또한 유일한 입법기관으로서 모든 법률안을 심의, 의결하는 권한을 가지며, 조약의 승인권도 갖고 있다. 아울러 국회는 삼권분립의 이념에 입각하여 국정조사권, 재판관의 탄핵재판권을 가지나, 반대로 내각의 중의원 해산권, 최고재판소의 법령 위헌심사권에 의해 견제되고 있다.

국회는 양원제로 중의원(하원) 및 참의원(상원)으로 구성되어 있는데, 양원은 전 국민의 대표로 선출된 의원으로 조직되어 있다. 영국식 양원제를 둔 것은 심의를 신중히 하여 중의원에 의한 지나친 움직임을 참의원이 견제할 수 있도록 하기 위한 것이다. 양원은 원칙적으로는 대등하다고 되어 있으나 많은 점에 있어서 중의원의 우위가 인정되고 있다. 중의원은 예산안 심의·총리지명·조약비준 등에 관해 참의원보다 우월한 권한을 가지고, 또 일반 법안에 관해서도 양원의 의결이 다를 때는 중의원이 2/3 이상의 찬성으로 참의원의 의결을 뒤엎을 수 있다. 중의원은 임기 4년으로 의원수는 480명이며, 참의원은 임기 6년, 의원수 247명으로 3년마다 지역구와 전국구의 2분의 1씩을 선출하고 임기 중 해산은 없다.

일본 국회는 1955년 이후 1993년부터 1996년까지의 연정 기간을 제외하고 자유민주당(자민당)이 계속해서 여당의 자리에 있었으나 2009년 9월 15일 민주당의 하토야마 유키오 내각이 시작되면서 최초의 정권 교체가 이루어졌다. 그러나 얼마 지나지 않은 2012년 12월 16일에 실시된 제46회 중의원 의원 총선거에서 자유민주당이 절대 안정 다수를 넘는 294석을 획득하여 여당의 자리를 탈환하였다. 선거에 협력한 공명당은 31의석을 획득, 양당 합계 325의석을 차지해 중의원에서 법안 재가결이 가능한 3분의 2의석인 320의석을 웃돌았지만, 민주당은 58의석으로 참패하였다. 그리고 2013년 7월 21일, 아베 내각이 출범한 이후 첫 국정선거인 23회 참의원 선거 결과 자민당은 단독으로 개선 정수(121)의 과반수를 넘었다. 비개선 의석을 합하면 자민, 공명 양당은 참의원 과반수(122)를 확보하고 참의원에서 여당이 소수인 “네지레(여소야대) 국회”는 해소되었다. 이를 통해 아베 총리는 안정적인 정권운영을 추진할 수 있는 기반을 얻었다. 한편 민주당은 도쿄에서 처음으로 의석을 얻지 못하고, 획득 의석이 창당 이후 최소가 되는 참패를 당했다.

지방자치제도

일본의 지방자치 조직은 단체장과 지방의회의 이원제로 구성되어 있으며, 집행 기관과 의결기관의 분리원칙에 따라 양자가 상호 독립적으로 권한을 행사한다. 지방공공단체장과 지방의원은 모두 그 지방 주민의 직접 선거를 통해 선출하며, 선거에 대한 관심 제고 및 선거 일정의 중복을 피하고자 단체장 및 의원 선거일정을 전국적으로 통일하여 4년에 1회, 4월에 실시(통일지방선거)하고 있다.

지방공공단체는 보통지방공공단체와 특별지방공공단체로 나뉜다. 보통지방공공단체는 우리의 광역시도에 해당하는 47개 도도부현都道府縣과 시군구 기초단체에 해당하는 1,727개의 시정촌市町村으로 구성되며, 특별지방공공단체는 동경도내 23개 특별구特別區, 지방공공단체조합, 재산구財産區, 지방개발사업단 등으로 구성된다.

47개 도도부현都道府縣은 1도都(도쿄도東京都), 1도道(홋카이도北海道), 2부府(오사카부大阪府, 교토부京都府), 43현縣으로 구성되며, 그 세목은 아래와 같다.

사법부

일본의 사법 기관으로는 재판소가 있으며 최고재판소와 하급재판소(고등재판소, 지방재판소, 가정재판소, 간이재판소)로 구성되어 있다. 최고재판소는 장관과 14명의 재판관으로 구성된다. 장관은 내각의 지명에 따라 천황이 임명하고, 임명 후 최초로 실시되는 중의원 총선거에서 국민심사에 부쳐지며, 그로부터 10년이 경과할 때마다 최초 중의원 총선거 때 다시 국민심사에 회부된다. 14명의 재판관은 내각이 임명한다. 일본의 하급재판소는 제2심인 고등재판소와 제1심인 지방재판소, 가정재판소, 간이재판소로 구성된다. 하급재판소의 재판관은 최고재판소가 지명하고 내각이 임명하며, 임기는 10년이며 연임이 가능하다.

경제

1868년 이후 일본은 메이지明治 시대의 근대화와 더불어 경제적인 확장을 시도하였다. 당시 메이지 천황은 자유 시장 경제와 기업의 자유를 최대한 허용하는 영미식 자본주의를 받아들였다. 이 시대에 일본인은 서양으로부터 많은 경제학자들을 고용하여 합리화된 경제 형태를 습득하였으며 오늘날 일본 유수의 기업들이 이 시기에 설립되었다. 이와 함께 일본은 아시아에서 경제가 가장 빨리 발전하게 되었다. 그리고 1960년대에서 1980년대 사이에 제2차 세계 대전으로 황폐화된 경제를 빠른 속도로 회복함과 동시에 경제 규모가 크게 성장하였는데, 1960년대에는 10%, 1970년대에는 5%, 1980년대에는 4%의 높은 경제 성장률을 유지해왔다. 그러나 빠른 성장 기조는 1990년대에 이르러 둔화되었으며 부동산 가격에 낀 과도한 거품이 1989년을 정점으로 크게 떨어지면서 이에 따른 후유증으로 10년 이상의 오랜 불황에 들어서게 되었다. 이러한 불황세는 정부의 노력으로 2000년 직전에 잠시 회복되었다가, 2000년의 밀레니엄 불황과 더불어 다시 크게 침체되었다. 이처럼 회복과 침체를 반복하던 일본 경제는 2005년 이후 경제 성장률이 5.5% (2006년 4분기)에 도달하면서 미국과 유럽 연합의 성장률을 따라잡는 데 이르렀다. 2009년, 일본은 세계에서 두 번째의 경제 대국이며 일본의 공공 부채는 연간 국내총생산의 192%에 이른다.

일본의 산업 체계는 주로 공업과 서비스업이 중심으로 은행업, 부동산, 유통업, 교통업, 통신업, 건설업 등이 주를 이룬다. 일본의 공업은 서구의 선진국에 비해 중소기업의 비중이 매우 높으면서도 대기업과 보완적 관계를 유지하므로 고용기회의 확대 및 해외 경쟁력 강화에 크게 도움이 되고 있다. 일본의 공업은 대공업지대를 중심으로 한 지역에 과밀하게 집중된 탓으로 해서 대기·수질 오염을 비롯한 각종 공해를 일으키고, 또 교통난, 주택난 등 도시문제도 심각하다. 따라서 지역주민이나 지방자치단체의 저항도 점차 고조되고 있다. 일본은 대규모 산업 지대를 보유하고 있으며 주요 생산품은 자동차, 가전 제품, 철강, 비철금속, 선박, 화학 물질, 섬유 및 가공 식품 등이다. 또한 서비스업이 일본 연간 총생산량의 75%를 차지하고 있다.

2001년을 기준으로 일본 총 인구의 약 6,700만 명이 노동자이며 실업률은 4% 정도로 낮은 수준이다. 또한 일본의 노동시간 대비 1인당 국민 소득은 2007년 기준 세계 19위로, 이는 빅맥 지수가 잘 보여준다. 잘 알려진 일본의 기업으로는 토요타와 혼다, 닌텐도, 소니, 신일본제철, 도시바와 미쓰비시 등이 있다. 그러나 한편으로는 2010년 이래 장기적으로 디플레이션 현상이 지속되고 있으며, 엔화의 지나친 강세도 수출을 위주로 하는 일본 경제에 악영향을 끼치고 있다. 2013년 새로 출범한 아베 내각은 유로 안정화 기구의 채권을 매입하는 등 계속해서 엔화량을 늘리고 있으나 이와 같은 아베 내각의 부양책이 오래 가지 못할 것이라는 우려를 갖고 있다. 실제로 GDP경제성장률과 경상수지가 전년대비 상승하는 모습을 보였지만 기업의 수출은 늘어난 반면 수입물가가 급등하는 현상이 나타나고 있다. 2014년 IMF 기준 일본의 명목GDP(국내총생산)는 4조 7,698억 달러로 세계 3위, 1인당GDP는 37,540 달러로 세계 26위를 기록하고 있다. 외환보유고는 1조 2,760억 달러(2014년 7월말 기준, 재무성)이고, 교역규모는 수출 7,192억 달러, 수입 8,389억 달러(2013년, JETRO)이다.

지난 2011년 초반 일본경제는 장기 침체에서 벗어나기 위한 오랜 노력이 결과물을 나타나며 고무적인 한 해가 될 것으로 예상했으나, 3월 11일 일본 동북지방에 예상치 못한 대지진과 후쿠시마 원자력발전소 사고가 발생하면서 큰 타격을 입었다. 이 영향으로 전국의 원전이 차례로 정지되면서 급격한 전력 부족 현상과 생산 활동 및 수출의 차질이 초래되었다. 2011년 하반기에는 일본 자동차 기업 혼다를 중심으로 많은 기업들이 진출한 태국에 대홍수가 발생하여 공장 침수와 생산 차질 등의 피해를 입었다. 그리고 2010년 중반부터 심화되기 시작한 엔화가치의 지나친 상승현상, 이른바 엔고현상이 2011년 내내 일본경제에 심각한 악재로 작용해 일본의 주요 수출기업은 환율변동으로 인해 큰 손해를 보는 경우가 발생했다.

그러나 2012년 상반기 이후 2013년도 말까지 일본경제는 수출이 저조한 상황 속에서도 개인 소비와 공공투자 수요 및 정책요인 등이 결부되면서 완만한 회복세를 보였다. 2013년 일본은 1.6%의 경제성장률을 기록했으며, 내각부는 2014년 1월에 2014년도 경제성장률을 1.4%로 예상했다. 2014년도 일본경제는 2013년에 이어 지속적인 경기 확대 기조를 유지할 것으로 예상되고 있다. 그 이유로는 선진국 경기 회복, 미국경제 회복에 따른 수출 증가, 투자설비 및 공공투자 증가, 소비세 인상에 따른 물가상승 효과 등이 있다. 다만, 위험 요인도 상존하고 있어, 신흥국 경기 침체, 자원 수출국의 지정학적 리스크, 유럽 채무 위기 재발 등이 지속적인 경기 회복세 유지에 영향을 줄 수 있을 것으로 전망된다. 또한 2014년 4월 1일 소비세 인상 이후의 단기 경기 침체로부터 얼마나 빠른 시일 내에 회복될 수 있는가 하는 것도 주목 받고 있다. 현 시점에서는 예상보다는 회복 속도가 빠른 것으로 나타나고 있다. 2015년 10월에 예정된 소비세율 추가 인상(8%→10%)과 디플레이션 조기 탈피 등이 아베노믹스의 성패를 좌우할 중요한 문제가 되고 있다.

사회와 문화

사회 문화적 특징

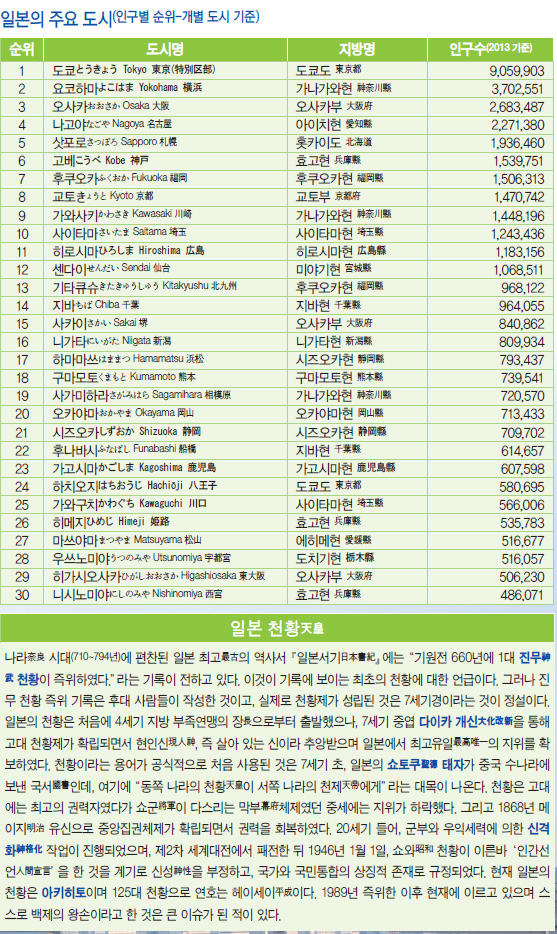

일본은 선진국으로 인정을 받고 있으며, 인간개발지수는 2011년 기준 세계 12위로 아시아에서 가장 높다. 일본은 또한 아시아 국가 중에서는 러시아를 제외하고 G8에 들어가는 유일한 국가이며 국제연합UN 안전보장이사회의 비상임이사국 지위를 보유하고 있다. 비록 일본은 헌법에 따라 군대 및 교전권을 포기하였으나 국토의 방위와 평화, 질서 유지를 위해 만들어진 자위대는 현대적이고 강력한 군사력을 유지하고 있다. 국제 연합 및 세계 보건 기구에 따르면 일본은 영아 사망률이 세계에서 세 번째로 낮고 세계에서 가장 높은 평균 수명을 기록하고 있다. 일본의 인구는 약 1억 2,800만 명으로, 세계에서 열 번째로 많다. 사실상의 수도인 도쿄도를 둘러싼 현들(가나가와현, 사이타마현, 지바현, 이바라키현, 도치기현, 군마현)을 포함하는 수도권은 세계에서 가장 큰 메트로폴리스 형태로 이 지역에만 약 4,000만여 명이 거주하고 있다. 일본인이 다수를 차지하고 있으며 소수 민족으로는 류큐인, 아이누족, 윌타족, 니브히족 등이 있는데, 계속된 차별을 받아온 류큐인은 오키나와를 중심으로 1970년대 일본 편입 이후 재독립을 추진하고 있으며, 아이누족은 적극적인 문화 회복 활동을 통해 일본 국회에서 선주민 자격을 인정받았다.

일본인의 평균 수명은 2009년 기준 남성이 79.29세이며 여성은 세계에서 가장 높은 수치인 86.05세를 기록하였다. 특히 여성의 평균 수명은 1985년 이후 계속 세계 1위를 유지하고 있다. 출생률이 계속 줄어들고 있지만 제2차 세계 대전 이후 의학이 급속도로 발전하여 사망률 또한 현저히 줄어들어 노인 계층이 증가해 이미 초고령 사회에 진입한 상태이다. 미국 질병통제예방센터는 일본인의 기대 수명은 2009년 기준 싱가포르와 더불어 약 82세 정도라고 발표하였다. 하지만 자살률이 OECD 국가 중 대한민국에 이어 2위로 높아 심각한 사회 문제로 대두되고 있다.

일본의 종교

일본 문화청에서 발간한 『종교연감』에 따르면, 2009년 1월 현재 일본의 종교인 수는 신도神道 약 1억 843만 명, 불교 8750만 명, 기독교 237만 명, 기타 888만 명으로 추산되고 있다. 총인구 수를 상회하는 이러한 수치는 한 사람이 복수의 종교에 관여하는 경우가 많다는 것을 의미하는데, 이는 신앙에서 우러난 것이라기보다 각 종교 행사가 일상생활에 녹아 있는 일본의 독특한 종교 사정을 반영한 것이라고 볼 수 있다. “일본인들은 태어날 때는 신사神社를 찾아가고, 결혼할 때는 교회나 성당을 찾고, 죽은 후에는 절로 간다”는 말이 일본인들의 종교관을 잘 반영한다. 일본인의 대부분은 이런 식으로 각 종교의 문화적인 부분만 이용하는 성향을 보이고 있다. 일반적으로 일본인들은 신사神社는 현실세계의 욕구나 희망을 추구하는 장소로 인식하고, 절은 사후세계의 희망을 추구하는 장소로 인식한다.

신도神道(천신지기天神地祇를 줄여 신기라고도 함)는 자연물에 대한 숭배가 종교로 발전한 것으로, 애니미즘의 일종이라 할 수 있다. 신도의 각 영역에는 수많은 가미사마(神)와 호토케사마(佛)가 존재한다. 가령 이세다이진伊勢大神, 하치만진八幡神, 가스가묘진春日明神 등과 같은 무수한 신들이 존재한다. 일본 사람들은 때와 장소에 따라 이들 여러 신을 숭배의 대상으로 하고 있으며, 또한 그것을 조금도 이상하다고 생각지 않는다. 즉 모든 만물에 신이 깃들어 있다고 믿는 것이 일본의 전통적인 자연신앙이며, 이 신들을 모아 제사지내는 곳이 신사神社인 것이다. 신도에는 내세관도 없고 교의도 없다. 또 경전도 없고 교주도 없으며 설교도 하지 않는다. 더구나 신도교 신자라는 말도 없다. 그러나 자연스럽게 생활의 속에서 신사를 찾는 일본인들의 발길이 끊이지 않는다. 현재 종교법인으로 등록된 신사는 약 8만 개소로, 일본 전국 어디에나 신사가 산재해 있다. 일본인들의 대다수는 출생, 결혼식의 축하를 비롯하여 시험합격, 무사고 운전, 가업 번창 등을 기원하기도 하며, 지역주민들이 신사에 모여 축제를 벌이기도 한다. 이와 같이 일본인들의 일생은 신사와 깊은 관련이 있다. 그러나 그러한 행위가 신도 그 자체에 깊은 신앙심이 있는 것이라기보다는, 단지 전통과 습속에 자연스럽게 따르는 면이 강하다.

일본의 불교는 6세기 중반 지배층에 의해 대륙문화의 일부로서 도입되었다. 궁정의 보수파가 불교의 도입을 반대하였으나 쇼토쿠 태자聖德太子가 불교에 관심을 갖게 되어 7세기부터 국교國敎로 인정되었다. 나라奈良 시대(710~794년)에 중국식 사찰이 다수 건축되었으며, 불교로 인해 전통 신도神道에도 불교적인 색채가 가미되었다. 나라시대에 정립된 6개 불교종파 중 3파가 현재까지 잔존하고 있다. 헤이안平安 시대(794~1185년)에는 신도神道와 불교의 공존이 합법화되었다. 현재 승려 수는 약 16만 명, 절은 8만여 개로 추정되며, 신도神道 예식이 결혼이나 출생 등 길사吉事에 행해지는 데 비해 불교예식은 주로 장례 때 이용된다.

일본의 기독교는 포르투갈 제수이트Jesuits 교파에 의해 16세기 중엽에 도입되었으며, 17세기까지 수십 개의 교회가 건립되었다. 그러나 기독교인들이 일본을 식민지로 만들기 위해 포교활동을 한다고 생각한 도요토미 히데요시豊臣秀吉에 의해 1587년부터 박해를 받기 시작하였다. 그로부터 10년 후 나가사키長崎에서 26명의 기독교도들이 십자가형을 당한 이후 2세기 동안 일본은 외부 세계로부터 고립되었다. 메이지明治 시대(1868~1912년) 초기부터 미국과 서구의 개신교파 선교사들이 도쿄東京와 요코하마橫濱에 교회를 건립하고 학교와 병원 등을 지어 사회에 공헌하기 시작하면서 기독교가 다시 부활하게 되었다. 현재 일본의 기독교도는 약 200만 명(전체 인구의 0.8%)으로 소수파인데, 지금까지 기독교 신자가 인구의 1%를 넘은 적은 없으며, 일본의 기독교 관계자는 이를 가리켜 ‘1%의 벽’으로 표현하기도 한다. 일본의 성당이나 교회는 예배를 보는 장소보다는 예식장으로 활용되는 경우가 많다.

일본의 대중문화

일본의 대중문화를 언급할 때 쉽게 떠오르는 것들로는 스포츠와 만화, 다양한 음악 환경 등을 들 수 있다. 일본의 국기 스모相撲로 상징되는 전통적인 스포츠 외에도 일본에는 우리나라처럼 야구와 축구가 대중적으로 많은 인기를 얻고 있고 유도와 검도, 가라테 등도 일본을 상징하는 요소들로 잘 알려져 있다. 야구의 스즈키 이치로나 피겨스케이팅의 아사다 마오는 널리 알려진 유명 스포츠 선수이다. 보편적인 대중 음악으로는 한국의 트로트와 같은 엔카演歌와 젊은층을 중심으로 한 제이팝J-POP 등이 유행하고 있는데, 일본은 전통 음악에서부터 서양의 고전 음악, 팝송 등 다양한 장르의 음악을 접할 수 있는 환경이 조성되어 있다. CD는 일본에서 연간 4억 5천여 장, 테이프는 2,300만여 본이 제작되며 야마하ヤマハ와 같은 악기 제조 업체들도 그 이름이 잘 알려져 있다. 일본의 만화는 ‘망가漫画‘로 불리며 현대 일본 미술과 긴밀히 영향을 주고 받으며 발전했는데, 이러한 만화 작품들을 원작으로 하여 ‘아니메アニメ’라 불리는 애니메이션 산업도 함께 발전을 했다. 미야자키 하야오宮崎駿 감독의 영화와 포켓몬스터 등의 애니메이션 작품들이 큰 인기를 끌면서 일본은 애니메이션 강국으로서의 입지를 굳히고 있다.

일본에서 축제를 칭할 때 사용하는 말인 마쯔리祭まつり는 일본의 각 지역에서 다양한 목적으로 행하는 신을 맞아 신사에 모시는 종교행사이다. 일본어에서 ‘정치政治せい-じ’는 다른 말로 ‘마쯔리고토祭事まつりごと’라 불리는데, 이는 일본에 있어서의 정치란 곧 신을 맞이하여 받드는 일이라는 의미를 담고 있다. 이것으로 일본인이 얼마나 그들의 신사문화神社文化를 소중히 여기는지 알 수 있다. 마쯔리는 농경 사회에서 풍요로운 생산 등을 기원한 것에서 유래했다고 하는데, 지방분권의 전통이 강한 일본에서 마쓰리는 지역주민들의 결속을 강화하기 위한 수단이었으나 현대에 와서는 농촌지역 홍보와 생산품 판촉수단으로도 활용되고 있다.

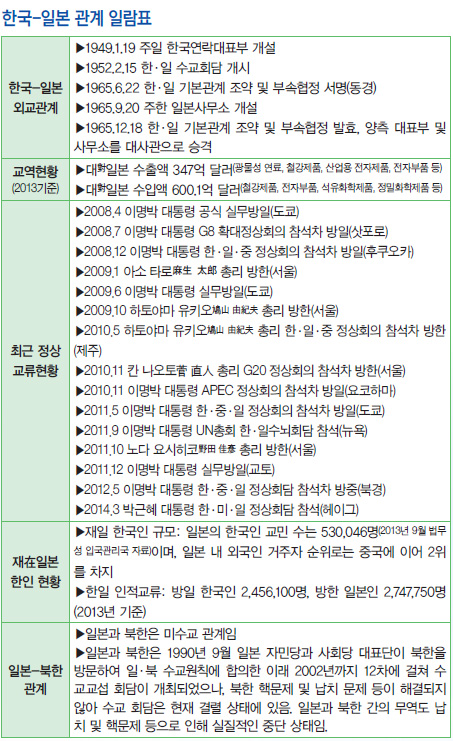

한국과 일본의 관계

한반도와 일본 열도는 고대부터 각종 문화의 전파와 무역을 비롯한 많은 교류를 이어왔다. 특히 백제百濟는 고대 일본에 중국 문물을 많이 전파하였다. 고려 시대 후반과 조선 시대 전반에 걸쳐서는 쓰시마 섬과 규슈를 근거지로 하는 왜구倭寇가 각종 약탈을 일삼았으며 이로 인해 조선 시대 중반에 임진왜란이 일어나는 등 중세와 근세기 한일 관계는 급속도로 냉각되기도 하였으나, 임진왜란 이후 조선의 통신사 파견으로 다시 한일 교류가 재개되었다. 그러나 메이지 유신 이후에 등장한 일본 제국이 1910년 대한제국을 병합한 뒤 1945년까지 35년 동안 식민 통치를 행하고 현대에도 일본의 여러 우익 인사들이 한국에 대한 정치적 도발을 주창하면서 양국의 국민 감정이 극도로 악화되었다.

한일 양국은 독도 문제, 역사교과서 문제, 과거사 문제 등 외교적 차원에서는 종종 미묘한 대립 관계를 보이는 반면, 양국의 경제, 문화 등 민간 부문은 긴밀한 협력을 유지하고 있다. 교역 측면에서는 한일 교역 규모 자체가 클 뿐만 아니라 우리의 전체 수출이 늘어나면서 부품·소재·설비 대일 의존도도 덩달아 높아짐에 따라 대일 무역 역조 문제가 심화되고 있다.

2002년에는 세계인의 축구 제전인 제 17회 월드컵 축구대회를 한일 양국이 성공적으로 개최함으로써 양국간 우호 협력 분위기를 한 차원 끌어올리는 데 크게 기여한 바 있다. 한편 2003년부터 NHK위성방송으로 방영된 <겨울연가>가 붐을 일으키면서 2004년 이후 한류가 일본 내에서 본격적으로 확산되기 시작하였다. 이에 힘입어 한국 드라마가 일본 지상파 방송에서 방영되고 출연 배우들도 일본을 속속 방문하면서 한류 붐에 불을 지핀 바 있다.

한일 양국은 양국 국교 정상화 이래 40년이 되는 2005년을 한일 우정의 해로 정하고 관광, 문화, 이벤트 등 다방면에 걸친 교류 프로젝트를 실시해 한일 관계는 새로운 전환점을 맞았다. 또한 일본 정부는 이 같은 교류 분위기 확산을 위해 아이치 만국박람회가 개최되는 기간 중에 비자를 일시 면제하고 2006년 3월 1일 기준, 한국인 관광객의 단기 체제 비자 면제 실시를 발표했다. 그러나 다른 측면에서는 2005년 들어 교과서 문제, 독도 문제 등 역사 문제가 돌출하고 고이즈미 수상의 야스쿠니靖國 신사 참배가 이어지는 등 우호 협력 분위기가 상당 부분 악화되었다.

그러나 2007년 아시아 외교를 중시하는 후쿠다 총리가 집권하면서 양국간 긴장이 완화되기 시작하였다. 2008년 2월 대통령 취임식에 후쿠다 총리가 참석하였으며 이에 따른 답방으로 2008년 4월 이명박 대통령이 일본을 방문하였다. 양국 정상은 미래에 대한 비전을 공유하고 국제사회에 함께 기여함으로써 양국 관계를 보다 성숙한 동반자 관계로 확대하는 ‘한·일간 신시대를 열어나간다’는 데 합의하여 양국 간 경제 협력 확대 방안을 협의하였다. 우익으로 평가받는 아소 다로 자민당 총재가 총리로 선출된 이후에도 당초의 예상을 깨고 긴밀한 관계를 유지하였다.

2009년 9월 전후 최초의 정권교체를 이룩하며 발족된 하토야마 정권은 우애友愛사상을 정치이념으로 삼고 아시아를 중시 여기는 외교를 펼쳤다. 특히 취임 이후 첫 방문국으로 한국을 선택하면서 과거사 청산에 전향적인 자세를 취하는 등 하토야마 총리는 한-일 외교에 큰 무게를 두었다.

2010년 8월 일본 정부는 한일병합조역발효 100년을 맞이함에 있어 과거의 식민지 지배에 대한 반성 및 미래지향적인 한일관계를 만들어나가기 위한 의지를 주축으로 하는 간 나오토 총리의 담화를 발표했다. 본 담화는 8월 15일 광복절 이전에 발표함으로써 한국측에 향후 긍정적인 대응을 기대하는 의도도 담겨있다. 간 나오토 수상은 담화 발표 이후 한국의 이명박 대통령과 직접 전화통화를 통해 담화의 내용을 전달하기도 했다. 담화의 주요 내용은 ‘한국의 국민들은 자신들의 의지와 상관없이 실시된 식민지 지배에 의해 나라와 문화를 빼앗기고 민족의 자존심에 깊은 상처를 입게 했다’ 라는 인식을 표명했으며 이에 더불어 ‘역사의 진실을 직시할 용기와 그것을 받아들일 겸허한 자세를 가지고 스스로의 잘못을 반성하는 솔직한 자세를 가지고 싶다’라고 덧붙였다. 이것은 2차 대전 종전 50년 기념해서 1995년 발표되었던 무라야마 담화의 표현과 맥락을 같이 하고 있으며 ‘식민지 지배가 야기시킨 큰 손해와 고통에 대해서 통감하며 마음에서의 반성의 의사를 표명한다’라고 마무리하고 있다.

2012년 5월 13일 한중일 정상회담을 위해 양국 정부 지도자가 중국 북경을 방문했을 때 정상회담을 실시하여 동아시아 정세, 김정은 체제 이후의 북한 무력도발 문제 등에 대하여 논의가 이루어졌다. 이번 정상회담에서는 양국 간 논란이 될만한 사항인 독도, 종군위안부 등의 건에 대해서는 크게 다루지 않았고 서로간에 신뢰관계를 더욱 돈독히 하기 위한 내용이 주를 이루었다.

2012년 8월 10일 이명박 전 대통령이 한국의 현직 대통령으로서는 처음으로 독도를 방문하였다. 일본 정부는 이 행동에 반발 및 항의조치로 이날 무토 마사토시 주한 대사를 일시 귀국시켰다(그 후 같은 달 22일 귀임). 또한 같은 달 17일, 노다 총리는 이명박 대통령에게 독도 상륙 및 한일 관계에 대한 다양한 발언에 대해 유감의 뜻을 전하는 동시에 한국측에 신중한 대응을 해달라는 취지의 친서를 보냈다. 그러나 이 친서는 수취가 거부되었다. 그 후, 한국과 일본 모두 새로운 정권이 들어서고, 2013년 2월 25일에는 한국 서울에서 아소 부총리가 박대통령을 예방하고 대통령 취임 축하의 뜻을 전하는 등 회담했다. 한중일 FTA 협상 재개에 맞추어 한중일 3개국 정상 회담도 5월 하순에 서울에서 할 방향으로 조정하고 있었지만, 중국이 참여를 기피, 연기될 전망이다. 또한 아베 내각의 현역 장관의 잇따른 야스쿠니 신사 참배도 한일 정상회담에 영향을 미치고 있다. 이후 7월 1일, ASEAN 관련 외교장관 회의에서, 윤병세 외교부 장관과 기시타 외무 장관이 첫 대면 외무 장관 회담을 가졌다. 한일 외무 장관 회담은 제 2차 아베 신조 내각 및 박근혜 두 정권이 출범한 이후 약 9개월만이다.

외무장관 회담 후 한일 정상회담 개최 기운이 고조되는 듯했으나 2013년 12월 아베 수상의 야스쿠니 신사 참배로 양국 관계가 다시 냉각, 결국 2014년 3월 25일 네덜란드 헤이그에서 미국 오바마 대통령이 한일 정상을 초청하는 형식으로 한미일 3국 정상회담이 개최되었다. 2014년 8월 9일 미얀마에서 윤병세 외교부 장관과 일본의 기시다 외무 장관이 회담. 양국간 공식 외교장관 회담은 2013년 9월 이후 약 11개월 만에 개최된 것이다. 양국 외무장관은 장관 레벨을 포함, 정부간 대화를 계속하기로 합의했다. 윤장관은 “역사 문제에서 일본이 진지한 태도를 보이면 양국 사이에 복잡하게 얽힌 실을 조금씩 풀어나갈 것"이라며 정상회담의 실현을 위해 일본의 행동을 요구했다.

현재 일본과 북한은 외교관계가 수립되어 있지 않다. 북한과의 수교관계에 대해 일본 정부는 2002년 고이즈미 일본 총리와 김정일 북한 국방위원장이 합의한 ‘평양선언’의 취지에 따라 핵·미사일, 납치문제, 과거청산 등 제반 현안의 포괄적 해결 후에 일·북 수교 및 대북 경제협력이 성사될 수 있다는 입장을 보이고 있다. 평화적 문제 해결의 원칙하에 ‘대화’와 ‘압력’을 병행하되, 납치문제의 진전이 없이는 대북 경제지원이 불가하다는 것이다. 일본은 2006년 10월 북한의 핵실험 이후부터 모든 북한 국적 선박의 입항금지, 북한산 물품의 수입금지 등을 내용으로 하는 대북 경제제재 조치를 시행하여 왔으며, 2009년 4월 북한 미사일 발사, 2009년 5월 제2차 핵실험, 2010년 5월 천안함 격침 등과 관련해 각각 추가 제재 조치를 실시 중이다.

우리 정부는 일·북 관계 개선은 한국의 평화번영정책에 부응하고, 한반도의 평화와 안정에 기여하는 것이라는 기본 입장을 밝히고 일·북관계 개선을 위한 가능한 측면 지원의 용의가 있음을 표명하였다. 한반도 평화정책과 남북한 공동번영이 일·북관계 정상화와 함께 동북아 공존 공영의 토대를 마련할 수 있도록 한·일간 긴밀한 공조체제를 강화하고, 북한 핵문제의 평화적 해결을 위한 한·일, 한·미·일 공조를 강화한다는 방침이다.

아이누민족과 류큐민족

아이누족은 일본열도에 살고 있던 원주민으로 약 2,500년 전 한반도와 아시아대륙에서 이주해 온 사람들(야요이인)에 밀려 북쪽의 홋카이도와 남쪽의 오키나와 지역으로 이주하여 그들만의 인류학적 종교적 정체성을 지키며 이어져 오다 홋카이도를 비롯한 북방도서를 중심으로 세력을 형성하였다. 일본인들은 그들의 근거지를 에조지蝦夷地라 불렀으며 메이지유신 이후 러시아와 국경을 정하면서 홋카이도라 명명하고 일본으로 강제 편입하였다. 현재 아이누족은 홋카이도와 러시아 쿠릴과 사할린 일대에 분포하고 있다. 현재도 자신들의 언어와 문화를 지키려는 노력이 계속되고 있다.

류큐국琉球國(오키나와, 류추쿠쿠; 유구국)은 동중국해의 남동쪽, 현재 일본 오키나와 현 일대에 위치하였던 독립 왕국이다. 한반도와의 교류에 대한 기록으로는 1389년에 왜구에게 붙잡혔던 고려인을 보호하여 고려로 돌려보냈다는 기록이 있다. 조선왕조실록에는 류큐국이 조선에 조공을 바쳤다는 기록과 1416년(태종 16년), 이예李藝를 류큐국에 사신(유구국통신관)으로 파견하여 왜구에게 잡혀 유구에 팔려간 조선인 44명을 쇄환하여 돌아왔다는 기록이 있다. 특히 임진왜란이 일어나기 전, 명나라는 조선이 일본에 협력하여 명을 공격하는 것이 아닌가 하는 의심을 품었었는데 류큐국 사신이 일본의 침략준비에 대해 조선의 사신과 같은 내용을 알려 의심을 풀었다는 기록과 도요토미 히데요시의 협조명령을 거부하고 명에게 일본정벌을 제안했다는 기록이 있다. 류큐국은 중국이나 일본, 동남아시아 등과의 중계 무역으로 번성하였다. 1609년에 사쓰마 번의 침공을 받은 이후, 여러 차례 일본의 침략을 받아 1879년에 일본에 강제로 병합(류큐 처분)되어 멸망하였고, 오키나와 현으로 바뀌었다.

아베노믹스

아베노믹스(Abenomics)는 아베 총리가 내건 경제 정책이며, 아베와 경제학을 합친 조어이다. 디플레이션과 엔고 탈출, 명목 3% 이상의 경제 성장 달성 등을 내걸고 있으며, 이를 실현하기 위한 경제 정책이 논의되고 있다. 구체적으로는, 대담한 금융정책(2%의 인플레이션 목표·엔고시정·정책 금리의 마이너스화·무제한 양적 완화), 기동적인 재정정책(국토 강인화를 위한 대규모 공공투자), 민간 투자를 자극하는 성장전략(가칭 ‘일본경제재생·산업경쟁력강화법’ 제정에 의한 제조업 활성화·법인세 인하)의 3가지를 기본 방침으로 아베는 이를 ‘3개의 화살’이라고 표현하고 있다.

아베노믹스의 효과는 조금씩 나타나고 있는데 선행지표인 주식 시장을 보면, 노다 전 총리가 2012년 11월 14일 중의원 해산 표명 이후, 닛케이 평균 주가는 11월 14 일부터 올해 5월 초까지 약 5개월 동안 약 60%나 상승하고 있다. 2013년 1월 11일에는 사업비 20.2조엔, 60만명의 고용을 목표로 하는 ‘일본 경제재생을 위한 긴급경제 대책’을 의결하였다. 2013년도 예산에서 공공사업비를 7000억 엔 증가한 5조 2,853억 엔으로 하는 등 경기부양을 우선하고, 금융정책과 재정정책에 이은 제3의 화살인 성장전략을 추진하고 있다. 2014년도 예산안에도 공공사업비는 5조 9,685억 엔을 책정했다.

ⓒ 월간개벽. All rights reserved.